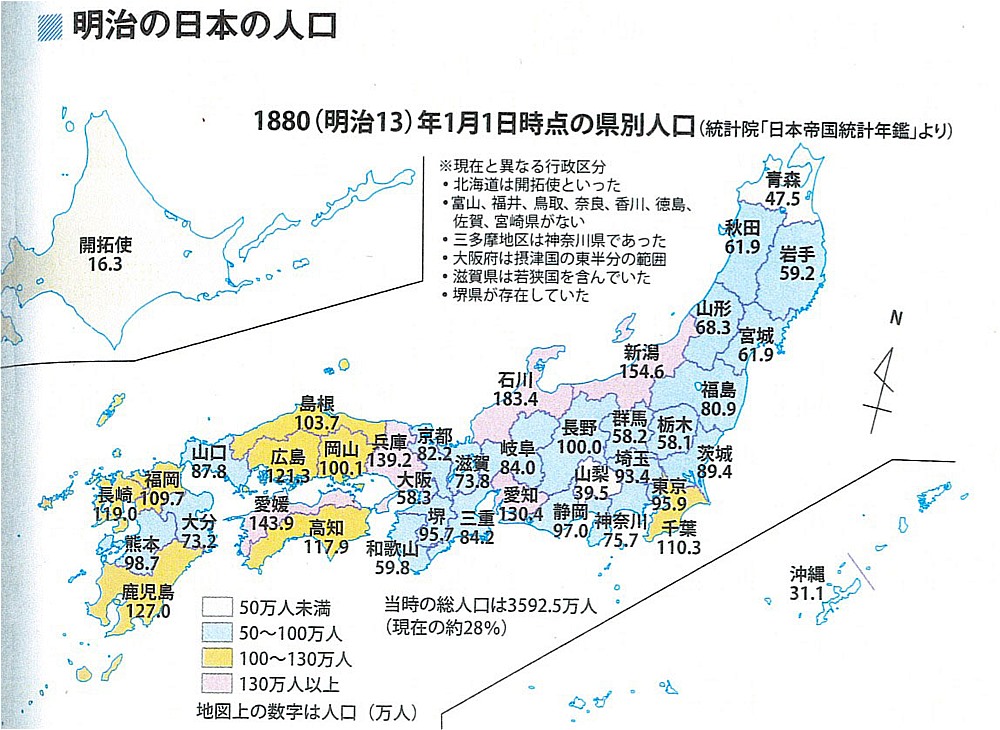

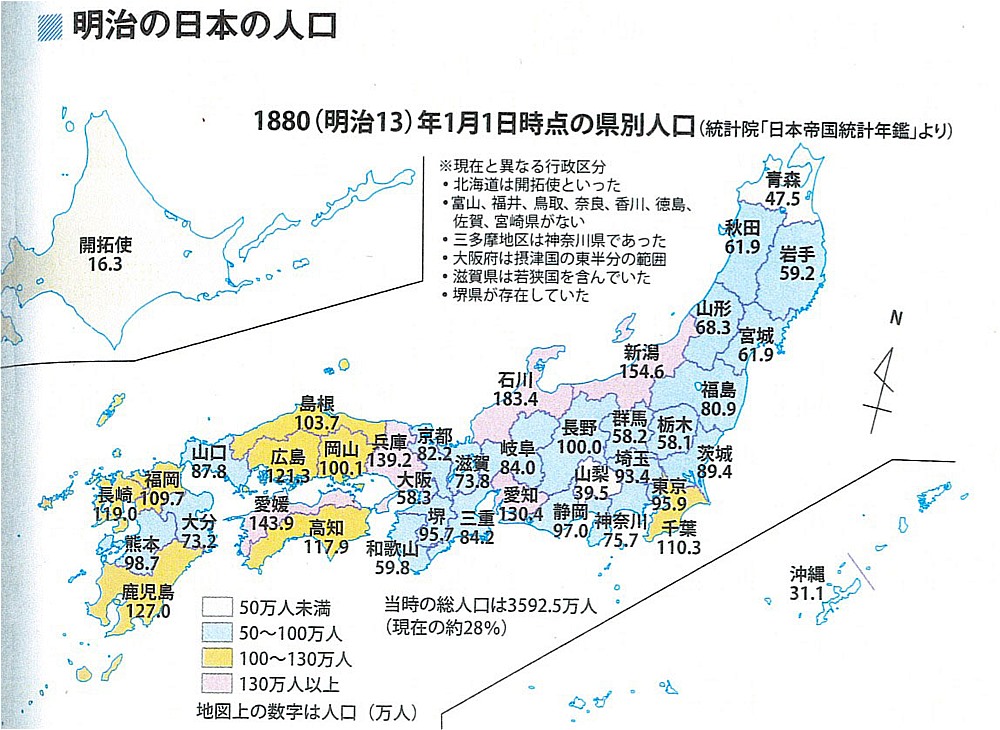

日本の人口は2017年10月1日時点で1億2670万人ほど。都道府県の人口1位はもちろん東京都で、1372.4万人。最下位となる47位は鳥取県で、56.5万人。その差は約24倍にもなります。

現在ではあまりにも当たり前の東京の人口1位。しかし、かつては東京が人口1位ではなかった時代が続いたことは、あまり知られていません。

元来日本はここまで東京一極集中ではなく、その地方に応じた産業が活発で、今より地方が元気な時代がありました。

人口の統計がはじまった1872年から見てみると、実は東京ではなく、意外な都道府県がトップに立っていることが分かります。そんな思わぬ再発見の多い「歴代人口ランキング」(※)を見ていきましょう。

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1804/22/news013.html どっかの首都のようにDQNやキチガイばかり増えてもしょうがないというね

まあ人口が多ければ新宿古着屋ワタナベのようなキチガイも生まれやすいってことでしょうかねダイバクショウ

久しぶりに良スレみたがGの国は人口どうなってまっか?😅

>>6

戦争が関係あるのかな

翌年から一気に東京が60万増えてるし そら農業生産力=国力だったからだろ

こんなところに国持ち大名なんか危険で置いとけないから上杉は会津に追いやられて越後は中小藩に分割された

上杉が西軍に組したのは旧領復帰という願望があったからといわれるが、

例え西軍が勝ったとしても国力のある越後一国を与えるのはやはり政権にとって危険すぎるので加増かなんかでお茶を濁されて終わりだったろう

呼称基準じゃなくて区割り基準で比較しないと全然比較の意味ないだろうに

明治まで横浜が100人くらいの寂れた漁村だったのは有名な話

>>6

道民で意外だが、たしかに子供の頃昭和40年代は賑やかだったと思う

まだ炭鉱が稼働してたからかな 中世から日本はゴリゴリのランドパワー時代が来るからまず九州がオワコンになり

どんどん東にマスのパワーが溜まっていく

戦争で人口が減ったり

空襲のあとは在日外国人が増えたりしてそう

砂の都である新潟が発展したのは絶え間ない努力。ブラタモリで知った

>>13

新潟は金銀山、石油もあるぞ

佐渡金山は有名だけど鳴海金山という大きな金山もある >>3

> 島根県が2166年、鳥取県が2184年に人口がゼロになるという試算まであります。

元記事によるとこうなってるが、意外と先だな 国内貿易が主体の時代は、日本海側が栄えてたんだよな

山形の酒田なんかも隆盛を極めた

海外との貿易が盛んになるにつれ、経済の中心は太平洋側に移行した

戦前は何故だか知らんが奈良県の人口がめちゃくちゃ少なくて下から2番目だったとか

鳥取はその時代から常に人口最下位みたいだけど

>>33

奈良とか和歌山って人の住める面積狭すぎ

ほとんど山 日本海側は水資源が豊富、夏に枯渇することはまずない

むしろ水害との戦い、関東とか太平洋側は水利権との戦い

>>37

日照り時の百姓の水争いはガチ

村と村との戦争

大量の死人が出る 新潟は明治維新で薩長の新政府軍を

フルボッコにした見せしめで半世紀にわたり干された

>>32

佐渡金山は有名だけど鳴海金山という桃山時代最大の金山が村上市にある。

>>43

越後府と新潟府で分離していた時期もある むしろ、「江戸時代後期に日本海側の人口が確変した」んだけどね。それ以前はさほどじゃなかった。

これは、幕藩体制の米穀絶対主義と小氷河期が重なり、関東以北の太平洋側が疲弊した一方で、

冷害が少なく、雪解け水も豊富な日本海側は、この体制にピタリと合致したこと、

さらに、河村瑞賢の西廻り航路開発で、物資集散の拠点大坂や、消費の中心地江戸と直接結ばれたことによる。

北西の季節風や豪雪は、航路の邪魔にはならない。

北陸特に新潟は、明治維新直前に、縄文から数えても「空前絶後の繁栄」を遂げることになる。

北陸については、江戸時代後期が明らかにチートだった。

明治になると、版籍奉還・地租改正による石高制の廃止と、鉄道による貨物輸送の陸上化で、北陸は優位性を失った。

さらに、舞鶴を除き、日本海側には西洋型の艦船が停泊する良港が皆無というのも痛かった。

日本海側の気象・地理条件は、全部欠点に変わってしまった。

貨物輸送の主力が鉄道から自動車に変わって、この問題はさらに極端になる。

(自動車は力学的に雪が大の苦手だ。鉄道より苦手。)

雪国は冬になるとセックス以外の娯楽が無かったからなあw

北陸が多かったのか

よくあんな冬のあいだ暗い曇天が続く地方に人が集まったもんだ

江戸って100万人都市なのになんでそれ差し置いて広島県が人口一位になるのよ?

>>50

江戸は全国300藩の藩邸が置かれていて

各藩は数百から数千の藩士を江戸に在住させていた。

廃藩置県で藩がなくなればみんな地方に帰っていった。 山梨すごいな

昔からずーっと人口少ないまま

ソース面白かった

結局、物流が都市の隆盛を決める、

と言う事かな

>>30

古代中国との交易も長年にわたって日本海側の各都市が窓口だった

中国経由の外国文化はそこから水運を通じて全国に伝わった >>55

間に佐渡ヶ島という中継地点もあるしね

つまり半島なんか経由しなくてもいい >>24

弥彦は銅も出たらしいからな

鉱物資源も豊富

信濃川の水源、水運もあったわけだから昔は発展してたんだろうな 糞ド田舎関西

世界最大の人口3500万人を誇る我が首都圏「群馬」

裏日本とか生活不便すぎるし未来永劫、栄えること無い

寄ってくるのは日本人じゃなく木造船の朝鮮人だけ

>>55

薩摩藩は新潟港で密貿易していて 長岡藩は2度も黙認していた。

上知令で幕府からその件で責められて防衛強化を口実に新潟は天領となった。 昔は港町が栄えていたが、戦後は鉄道と高速道路と重工業で太平洋側の工業地帯が巨大都市に。

地方はこれからという時に、バブル崩壊がおきて、

公共事業悪玉論が世にはびこり地方は取り残された。

冷戦の影響が大きいと思う

新潟は東側諸国の玄関口だったけど

他の港は貿易をする国がそもそも無かった。

>>13

江戸時代初期には越後はたいしてコメ生産力無かったぜ?

尾張国の半分ぐらいの石高 そもそも昔は今ほど移動が楽じゃなかったから

人口の移動も起きにくかったんだろ

越国の時代は渤海国と交易してた

新潟の糸魚川で採れる翡翠は珍重された

>>59

グンマーとかいう陰湿極寒雪国誰も住みたがらないわ 人口100人~1000人単位でくくって自給自足に近い生活はじめれば今からでも推移はおこる

東京とかだと近所同士で略奪合戦した後で畑もなくてほぼ全ての人が餓死

戦後復興期に起きた福井地震

高度成長期に起きた新潟地震が痛かった

新潟地震の前年には史上最悪の雪害である三八豪雪が起きている

>>70

そんなローカルなネタ知らねーよw

北関東内陸は雪国のイメージしかない 地方分権だったから、各地方が勝手に発展してたんだろ

近代以降は工業化に伴って、最大の貿易相手国アメリカに製品を輸出するのが都合のいい太平洋側に資本と労働力を集中するようになった

それにひきかえ、日本海の向こうには中国朝鮮ロシアとろくでもない国ばかり。発展させる価値がなかった

当時の東京府の面積が今より小さかったから

人口が少なく見えるんじゃないの?

なぜって書いてあるのに全く説明がなくて分からないわ

メンドクサいスレたてんな

秀吉→家康になってるが

実際は秀吉→前田利家→家康みたいな感じだからかな

>>しかし、かつては東京が人口1位ではなかった時代が続いたことは、あまり知られていません。

そんなやついるのかよ

>>59

キチガイ

金魚の糞

田吾作

ワンパターン よく島根や鳥取田舎田舎言われるけどよく考えたら一番ヤバイのは岩手と長野じゃね?

だってあんなだだっ広い面積に100万人位しかいないじゃん

北海道は札幌あるし