�ŋ߁A�L�b�G�g�Ɠ���ƍN�̐l�C���Ȃ���������Ȃ����낤��

���a�̎���͏G�g��ƍN�̕����M�������l�C��������

����������A�M���̐l�C�͗��j��̐l���̒��ň��|�I���

�Q�[���A����A�A�j���A�����ȂǗl�X�ȃ��f�B�A�~�b�N�X�ɂ��A

���͂�D�c�M�������Ȃ����͂Ȃ�

����ŏG�g�E�ƍN�̐l�C�͗�������

�퍑���������̃����L���O�ł�6�ʂƂ�7�ʂ���ԂɂȂ����

�ǂ����Ă����Ȃ���

����������A�M���̐l�C�͗��j��̐l���̒��ň��|�I���

�Q�[���A����A�A�j���A�����ȂǗl�X�ȃ��f�B�A�~�b�N�X�ɂ��A

���͂�D�c�M�������Ȃ����͂Ȃ�

����ŏG�g�E�ƍN�̐l�C�͗�������

�퍑���������̃����L���O�ł�6�ʂƂ�7�ʂ���ԂɂȂ����

�ǂ����Ă����Ȃ���

�e�����̐퍑�������I���̌���

1�ʁF�D�c�M��

2�ʁF�㐙���M

3�ʁF�ɒB���@

4�ʁF�^�c�K��

5�ʁF����ƍN

6�ʁF�L�b�G�g

7�ʁF���c�M��

8�ʁF���c�����q

9�ʁF���q���G

10�ʁF�Γc�O��

1�ʁF�D�c�M��

2�ʁF�㐙���M

3�ʁF�ɒB���@

4�ʁF�^�c�K��

5�ʁF����ƍN

6�ʁF�L�b�G�g

7�ʁF���c�M��

8�ʁF���c�����q

9�ʁF���q���G

10�ʁF�Γc�O��

�G�g�͐l�C���Ȃ��Ȃ�������ǂ��ƍN�͐̂����l�C�ɂȂ������

�ƍN�͌��X����Ȃ���

�G�g�͐�O�̐l�C���ُ�ł��������

���G�g�̎j���������i�ނƐD�c�Ƃ���̙ӒD�A�x�܂������A�ƍN��ї��ւ̑Ë��Ȃ�

�G���ؕ��A�����F�E����痘�x�ؕ��A���Ꝅ��~�k�Ꝅ����Ꝅ�ɑ�\�����

�����ȂǖJ�߂��Ȃ��_���������o�Ă��ĕ]���������Ă������Ǝv���܂���

���G�g�̎j���������i�ނƐD�c�Ƃ���̙ӒD�A�x�܂������A�ƍN��ї��ւ̑Ë��Ȃ�

�G���ؕ��A�����F�E����痘�x�ؕ��A���Ꝅ��~�k�Ꝅ����Ꝅ�ɑ�\�����

�����ȂǖJ�߂��Ȃ��_���������o�Ă��ĕ]���������Ă������Ǝv���܂���

�G�g������ĕS���ł��_���ł��Ȃ�ł��Ȃ����ʂɗ̎�o�g�ł��傤��

�D�c�ƂłȂ肠���ꂽ���R���u�����ɓy�n�����Ă�������v���傫���Ǝv���܂����B

�O�H�Ƃ����v�ԂƂ��Ɠ������R�B

����ƂɎd�����Ă��������苖����ĐD�c�ƂɎd������قNj������ꂾ�����Ǝv���܂���B

�D�c�ƂłȂ肠���ꂽ���R���u�����ɓy�n�����Ă�������v���傫���Ǝv���܂����B

�O�H�Ƃ����v�ԂƂ��Ɠ������R�B

����ƂɎd�����Ă��������苖����ĐD�c�ƂɎd������قNj������ꂾ�����Ǝv���܂���B

��1565�N�ɔ������q���i���݂̊��e�����s�j�ؓ�����ւ̒m�s���g�̏���ɏG�g�̖��O��������̂��ŏ��̂悤�ł��B

�G�g����̐D�c�Ƃł̏��o�̈ꎟ�����͂���ł����u�����Ƃ��Ďd�����v�Ƃ����j�����Ȃ�

�O�c�⍲�v�Ԃɋy�Ȃ����̂̉��w�ł͐�ɂȂ�

�G�g����̐D�c�Ƃł̏��o�̈ꎟ�����͂���ł����u�����Ƃ��Ďd�����v�Ƃ����j�����Ȃ�

�O�c�⍲�v�Ԃɋy�Ȃ����̂̉��w�ł͐�ɂȂ�

�V��11�N4/12�t�G�g���P�����ł�

�O�X������̎��ł����A�M���ƒ��ɂ����ẮA�G�g���^�����Ǝd��ׂ��ҁA����Ȃ����

�ȂǂƏ����Ă��Đ́A�q���̎��ł���M���ƒ��Ŏ����قǂ̂��Ƃ��ł����l�Ԃ͂��Ȃ������Ə����Ă���

�G�g�������ꎞ�ォ�炷�łɐM���Ɏd���Ă������Ƃ��킩��B

�Ȃ��������҂���͂��̏������������ǁA�n�_��D�c���ق����Ƃ�����

�\�͎�`�I�l�ޓo�p�Ȃ�ĐM���͂܂��������Ă��炸�A���G�����Ƃ��������e�͏�傾��

�ēc���A�O�c���O�H���A���X���������v�Ԃ��r�c�������Ȃ̂ɏG�g�������s���悭�����̗̎�A������O��Ă邩�Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ����낤��

���������A�����O��Ă�Ƃ����痬�ɖ{�\���̕ό�ɃX���[�Y�ɓV�����Ȃ�

�O�X������̎��ł����A�M���ƒ��ɂ����ẮA�G�g���^�����Ǝd��ׂ��ҁA����Ȃ����

�ȂǂƏ����Ă��Đ́A�q���̎��ł���M���ƒ��Ŏ����قǂ̂��Ƃ��ł����l�Ԃ͂��Ȃ������Ə����Ă���

�G�g�������ꎞ�ォ�炷�łɐM���Ɏd���Ă������Ƃ��킩��B

�Ȃ��������҂���͂��̏������������ǁA�n�_��D�c���ق����Ƃ�����

�\�͎�`�I�l�ޓo�p�Ȃ�ĐM���͂܂��������Ă��炸�A���G�����Ƃ��������e�͏�傾��

�ēc���A�O�c���O�H���A���X���������v�Ԃ��r�c�������Ȃ̂ɏG�g�������s���悭�����̗̎�A������O��Ă邩�Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ����낤��

���������A�����O��Ă�Ƃ����痬�ɖ{�\���̕ό�ɃX���[�Y�ɓV�����Ȃ�

�G�g���l�C���Ȃ��Ȃ����̂͘V�Q�����邩�炾�Ǝv��

���āA���x�o�ϐ������̍��́A

���Ƃ���1�l��яo���āA�o�����Ă����Ō�ɕ��Ƃ̒��_�ɗ��Ƃ������ꂪ

�c�ɂ���㋞���Ă�����҂����ɃE�P���낤����

���͂����̕��������A�V�����ꂵ����ɘV�Q�������������N���[�Y�A�b�v����Ă���

�݂�ȘV�Q����������A�G�g�ւ̃w�C�g�����܂��Ă����Đl�C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤

���āA���x�o�ϐ������̍��́A

���Ƃ���1�l��яo���āA�o�����Ă����Ō�ɕ��Ƃ̒��_�ɗ��Ƃ������ꂪ

�c�ɂ���㋞���Ă�����҂����ɃE�P���낤����

���͂����̕��������A�V�����ꂵ����ɘV�Q�������������N���[�Y�A�b�v����Ă���

�݂�ȘV�Q����������A�G�g�ւ̃w�C�g�����܂��Ă����Đl�C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤

���Ƃ����яo�����̂��`���Ƃ̊W����������ł����A

�M���̉�������ɏo�z���Ă���ł�����Ă�����Ă�킯�ł�����

���ɏ����g���ɂ͗��Ƃ��ꂽ�݂����ł����A�����Ԃ����ꂾ�Ȃ���

�M���̉�������ɏo�z���Ă���ł�����Ă�����Ă�킯�ł�����

���ɏ����g���ɂ͗��Ƃ��ꂽ�݂����ł����A�����Ԃ����ꂾ�Ȃ���

���G�g��y�̎��A�ʂƐ���ĐM���������ɑ���

�q���̂���`���Ƃ̐܂荇�������������̂�

�Ǘ����ĐM���Ɏd���܂����Ə����邪

������Ȃ�ł�������喼�̐D�c�M���ɏ����Ƃ����Ǖc���������Ȃ��g����

�ȒP�Ɏd������킯�Ȃ��Ǝv���邪

���ׂ�Β��ׂ�قǕn�_�����ے肳���̂��G�g�̓���

�q���̂���`���Ƃ̐܂荇�������������̂�

�Ǘ����ĐM���Ɏd���܂����Ə����邪

������Ȃ�ł�������喼�̐D�c�M���ɏ����Ƃ����Ǖc���������Ȃ��g����

�ȒP�Ɏd������킯�Ȃ��Ǝv���邪

���ׂ�Β��ׂ�قǕn�_�����ے肳���̂��G�g�̓���

���R�x��O�ɂ�����قǂ̐l���̏G�g����̉����n�_�Ȃ̂ł��傤

�ŋߌ����҂̊Ԃň�Ԑl�C������̂͏G�g�炵��

����[���ɂȂ邩��M�����Ǝv����

������ɂ���G�g�Ȃ�Ē��ׂ�Β��ׂ�قǃT�C�R�p�X�ȊO�ɐl�C���o�Ȃ��l���ł���

�ƍN�͎�q�w�������}�C�i�X���������Ȃ���

�ƍN�͎�q�w�������}�C�i�X���������Ȃ���

�M���͏��L�����ɂ��Ă����݂����ȕ��������邩�����݂₷����ł���

���ƒK�₩���

�C�P�����g����Ȃ��Ɛl�C�Ȃ�Ă���Ȃ���

�C�P�����g����Ȃ��Ɛl�C�Ȃ�Ă���Ȃ���

>>2

��Ԃ̑傫�ȗ��R�́A���{�l���ȉ��̂��ƂɋC�Â������炾��B

�M���Ȃ����ďG�g�Ȃ��A�M���ƏG�g�Ȃ����ĉƍN�Ȃ��B

�v����ɁA�M���̓p�C�I�j�A�i�N�Ǝҁj�Ƃ��Đl�C������킯���B

�ł��A3�l�Ƃ��o���Ȃ������d�v�Č������邯�ǂˁB���K���s���B

��Ԃ̑傫�ȗ��R�́A���{�l���ȉ��̂��ƂɋC�Â������炾��B

�M���Ȃ����ďG�g�Ȃ��A�M���ƏG�g�Ȃ����ĉƍN�Ȃ��B

�v����ɁA�M���̓p�C�I�j�A�i�N�Ǝҁj�Ƃ��Đl�C������킯���B

�ł��A3�l�Ƃ��o���Ȃ������d�v�Č������邯�ǂˁB���K���s���B

>>19

����͊ԈႢ�Ȃ�

�M�������Ȃ���ΏG�g�͂����̔_���A�ǂ��Ď��叫�~�܂肾�������낤��

�ƍN�͍���̉ƘV�ŏI��������낤

�����A�M���̎��Ƃ��G�g�ƍN�������p���ł��ꂽ���炱���A

�M�������j�Ɏc�����Ƃ�������������

�ꎞ�I�ɓV������Ă�������ێ��ł����A

���A�ɋA���Ă��܂����l���͌��\���邯�ǁA

���������ߎS�ȕ]�������

�ؑ]�`���Ƃ��A�����ƕ����Ƃ�

����͊ԈႢ�Ȃ�

�M�������Ȃ���ΏG�g�͂����̔_���A�ǂ��Ď��叫�~�܂肾�������낤��

�ƍN�͍���̉ƘV�ŏI��������낤

�����A�M���̎��Ƃ��G�g�ƍN�������p���ł��ꂽ���炱���A

�M�������j�Ɏc�����Ƃ�������������

�ꎞ�I�ɓV������Ă�������ێ��ł����A

���A�ɋA���Ă��܂����l���͌��\���邯�ǁA

���������ߎS�ȕ]�������

�ؑ]�`���Ƃ��A�����ƕ����Ƃ�

�G��������m��ΏG�g�ւ̑��h��������

����܂����Ȃ����ǏG���������Ă̂�

�����Ȃ��e���O������y���O���F�E���ɂ��n�Օ�������Ă��܂��Ă�

�G�g�̋��݂��Ă͖̂؉������ォ��|���������̓y���l�b�g���[�N�ł����āA

�G�g���D�c�ƒ��ŊȒP�ɏo���ł����̂�

�e�̑ォ��̐D�c�̔������ゾ��������Ȃ�ˁB

�{�\����ɐD�c��������������ꂽ�̂��؉�������̉����傫���B

�{���ɕn�_�Ƃ������������Ȃ��g���������炢���ɏG�g���L�\�ł�������͕s�\������ˁB

�G�������͕��̔����Ɛ�c�̋ߍ]�̂ǂ��炩�̑I���ł����Ċփ����ŋߍ]�����������ʂ�������������鎖�ԂɂȂ��Ă��܂����B

�����Ȃ��e���O������y���O���F�E���ɂ��n�Օ�������Ă��܂��Ă�

�G�g�̋��݂��Ă͖̂؉������ォ��|���������̓y���l�b�g���[�N�ł����āA

�G�g���D�c�ƒ��ŊȒP�ɏo���ł����̂�

�e�̑ォ��̐D�c�̔������ゾ��������Ȃ�ˁB

�{�\����ɐD�c��������������ꂽ�̂��؉�������̉����傫���B

�{���ɕn�_�Ƃ������������Ȃ��g���������炢���ɏG�g���L�\�ł�������͕s�\������ˁB

�G�������͕��̔����Ɛ�c�̋ߍ]�̂ǂ��炩�̑I���ł����Ċփ����ŋߍ]�����������ʂ�������������鎖�ԂɂȂ��Ă��܂����B

�q�f�L�`�͔������ォ��̕���̉Ɛb���Ǖ�������E�Q�����肵�Ă��܂��Ă�

�����Ŏ����̎����߂�ǂ����傤���˂����

���������������������q�f�L�`��M�p���ĂȂ��������낤

�����Ŏ����̎����߂�ǂ����傤���˂����

���������������������q�f�L�`��M�p���ĂȂ��������낤

�������̍ۂ���������Ɛ[���`���Ƃ��댾�����܂���

�j���Ɏc��3�҂̈Ⴂ

�M���u��l�}���̌����͂���A���M�����̓���~�����A�����̏d�b�A�����̗ǎm�Ȃ�v

�G�g�u�e�������������̂͏G�g�̂������v

�ƍN�u�V�c���ւ��Ă���v

����l�������͒���D�������A

3�l���ł͐M�������������������Ă��ƁA���ƂȂ��ł��m���Ă�l��������H�@

�ŁA����������G�g�������̐l�́A�ƍN��]�ˎ��ゾ���₽�玝���グ��A�Ⴆ�}�X�R�~w

�j���Ɏc��3�҂̈Ⴂ

�M���u��l�}���̌����͂���A���M�����̓���~�����A�����̏d�b�A�����̗ǎm�Ȃ�v

�G�g�u�e�������������̂͏G�g�̂������v

�ƍN�u�V�c���ւ��Ă���v

����l�������͒���D�������A

3�l���ł͐M�������������������Ă��ƁA���ƂȂ��ł��m���Ă�l��������H�@

�ŁA����������G�g�������̐l�́A�ƍN��]�ˎ��ゾ���₽�玝���グ��A�Ⴆ�}�X�R�~w

�t����

���Ԃɂ͒���ɂ��甛���Ȃ��v���ƂƂ��Ă̐M���������z���ĂāA���ꂪ�M���l�C�̗��R��1��

���Ԃɂ͒���ɂ��甛���Ȃ��v���ƂƂ��Ă̐M���������z���ĂāA���ꂪ�M���l�C�̗��R��1��

�G�g�ƉƍN�̑Δ䂾�Ǝ�Ƃ�����₵�ɂ���������̂���ۈ�����Ȃ�

>>25

���ۂ͕ێ�h�������ƒm���ăz�b�Ƃ����Ȃ�Č����Ă�m�u�D����������

�܂�}�X�R�~��w�E���g�U���Ă�l�����Ȃ�Đ����ǂ��ł��悭�A

�Ƃɂ����D�������Đl������萔����̂�A���������

���ۂ͕ێ�h�������ƒm���ăz�b�Ƃ����Ȃ�Č����Ă�m�u�D����������

�܂�}�X�R�~��w�E���g�U���Ă�l�����Ȃ�Đ����ǂ��ł��悭�A

�Ƃɂ����D�������Đl������萔����̂�A���������

�ƍN�͎i�n�ɑ��Y�������Ă����炻��ł����Ԑl�C���Ƃ���

���]�����Ƃ��Γc�O���Ƃ��^�c�K���Ƃ����R������l���̃R���e���c���ŋߑ�������

��{�I�Ɉ����Ƃ��Ă̏o�ԂɂȂ�A���l�C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���

���]�����Ƃ��Γc�O���Ƃ��^�c�K���Ƃ����R������l���̃R���e���c���ŋߑ�������

��{�I�Ɉ����Ƃ��Ă̏o�ԂɂȂ�A���l�C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���

���̐M���̃|�W�V�������ăI�C�V�C���

��b�R�Ă��Ă������{�莛������ɂ��Ă�

���R�Ǖ����Ă���������Ƃ��Ă����Ƃ̐������Ă��Ă�

�u�M���������I���̐����Ԃ����v�������I�v

���ĂȂ邵�A�t�ɐM���͊��Ɨ��m�I�ŗD�����Ƃ����������Ă��Ă�

�����Ƃ��A���킢�����Č����邵

�����ŋ߂̏G�g�Ȃ�ĉ����Ă�

�u�Ȃ�≎�D�I�ق��T���D�I�v

���������ˁ[��

��b�R�Ă��Ă������{�莛������ɂ��Ă�

���R�Ǖ����Ă���������Ƃ��Ă����Ƃ̐������Ă��Ă�

�u�M���������I���̐����Ԃ����v�������I�v

���ĂȂ邵�A�t�ɐM���͊��Ɨ��m�I�ŗD�����Ƃ����������Ă��Ă�

�����Ƃ��A���킢�����Č����邵

�����ŋ߂̏G�g�Ȃ�ĉ����Ă�

�u�Ȃ�≎�D�I�ق��T���D�I�v

���������ˁ[��

�̂̉ƍN���Ă���Ȃɕs�l�C�������̂��H

���ɂ�260�N�������]�˖��{�̊J�c�����R�������̏����Ƃ������������̂��畁�ʂ�5�`6�ʂ��炢�ɂ͓����Ă���Ȃ��̂��H

���̃����L���O�Ō����ƐM���ƍK���A�G�g�ƉƍN������ւ�邭�炢��

���ɂ�260�N�������]�˖��{�̊J�c�����R�������̏����Ƃ������������̂��畁�ʂ�5�`6�ʂ��炢�ɂ͓����Ă���Ȃ��̂��H

���̃����L���O�Ō����ƐM���ƍK���A�G�g�ƉƍN������ւ�邭�炢��

�W�W�C�����ljƍN�͔��ɕs�l�C

���x���������ƏG�g�����|�I�l�C������

�R�������̏����͕s�l�C�ł��܂�m���Ă��Ȃ��ƍN�̈ꐶ��m��Ƃ����Ӗ������̂��̂�������

�M���̖�]�����ɏo��܂ł͐퍑���ゾ��������قǐl�C����Ȃ������Ǝv��

���x���������ƏG�g�����|�I�l�C������

�R�������̏����͕s�l�C�ł��܂�m���Ă��Ȃ��ƍN�̈ꐶ��m��Ƃ����Ӗ������̂��̂�������

�M���̖�]�����ɏo��܂ł͐퍑���ゾ��������قǐl�C����Ȃ������Ǝv��

�ƍN�͐M���G�g�ɔ�ׂ��畐���Ƃ��Ă��y���ɐ����ƂƂ��Ă̋Ɛт��傫�������

���{�l�Ɍ��炸��O�Ƃ����̂͊�{�A�a�Ȑ����Ƃ����܂�]�����Ȃ��ĕ����Ƃ��R�l�Ƃ��ɗ����X��������

�h���p�`�̏��������ł͂����肵�ĂĂ킩��₷�������

�����ƂƂ����ϓ_���猩����ƍN�͓��{�j��O�{�̎w�ɓ��錆���Ȃ�

���̎i�n�ɑ��Y�������͂킩���Ăė����ƍN��v�ۗ��ʂ�3�l��D��Ă��邪��O�ɕs�l�C�Ȑ����ƂƂ��ċ����Ă���

���ɋ�����Ƃ�����k���`���Ȃ���������

���{�l�Ɍ��炸��O�Ƃ����̂͊�{�A�a�Ȑ����Ƃ����܂�]�����Ȃ��ĕ����Ƃ��R�l�Ƃ��ɗ����X��������

�h���p�`�̏��������ł͂����肵�ĂĂ킩��₷�������

�����ƂƂ����ϓ_���猩����ƍN�͓��{�j��O�{�̎w�ɓ��錆���Ȃ�

���̎i�n�ɑ��Y�������͂킩���Ăė����ƍN��v�ۗ��ʂ�3�l��D��Ă��邪��O�ɕs�l�C�Ȑ����ƂƂ��ċ����Ă���

���ɋ�����Ƃ�����k���`���Ȃ���������

�ł������A��v�ہA�`�������ێ����ł͂���܂����ĂȂ��̂ɑ�

�ƍN�͐����ƃC���[�W�ł���Ȃ�����{�j��g�b�v�N���X�ɐ푈�Ђ��̐l������������

�Ȃ��̂ւ��Ă�C������

�ƍN�͐����ƃC���[�W�ł���Ȃ�����{�j��g�b�v�N���X�ɐ푈�Ђ��̐l������������

�Ȃ��̂ւ��Ă�C������

�M���G�g�ɔ�ׂ�ƉƍN�͎��͂ł̂��オ�����������Ȃ����

�ǂ��炩�Ƃ����ƁA����ɐU�����ςȂ��Ƃ�����

����̐l���ɂȂ邩�Ǝv������e�ʂɗ����D�c�ɔ����

����̉Ɛb�Ƃ��Ĉꐶ���I����͂����A�M���������Ԃŋ`��������Ă��ꂽ���ƂœƗ��ł�

���c�Ƀ{�R�{�R�ɂ���Ȃ�����A�M�������ŕ��c�����ނ��Ă��ꂽ�������Ő�������

�D�c�̈�Ɛb�ɂȂ肻���������Ƃ���A���G���M��������Ă��ꂽ���ƂōēƗ������̌�̍�����˂��ė̓y�g��

�G�g�̉Ɛb�ɂȂ����Ƃ���A�k���̋��̂�Ⴆ�ė̓y����C�ɔ{�ɂȂ�A�L�b�����g�b�v�̗͂������Ƃ�

�̐S�ȂƂ���͂������͖{��

�փ������L�b���ڂ̑喼����͂��������A���������O�����������Ȃ�������͂Ȃ�Ȃ�������

�n��̂悤�ɑS���ƍN�̌v�Z�ʂ�ł͂Ȃ�

�ǂ��炩�Ƃ����ƁA����ɐU�����ςȂ��Ƃ�����

����̐l���ɂȂ邩�Ǝv������e�ʂɗ����D�c�ɔ����

����̉Ɛb�Ƃ��Ĉꐶ���I����͂����A�M���������Ԃŋ`��������Ă��ꂽ���ƂœƗ��ł�

���c�Ƀ{�R�{�R�ɂ���Ȃ�����A�M�������ŕ��c�����ނ��Ă��ꂽ�������Ő�������

�D�c�̈�Ɛb�ɂȂ肻���������Ƃ���A���G���M��������Ă��ꂽ���ƂōēƗ������̌�̍�����˂��ė̓y�g��

�G�g�̉Ɛb�ɂȂ����Ƃ���A�k���̋��̂�Ⴆ�ė̓y����C�ɔ{�ɂȂ�A�L�b�����g�b�v�̗͂������Ƃ�

�̐S�ȂƂ���͂������͖{��

�փ������L�b���ڂ̑喼����͂��������A���������O�����������Ȃ�������͂Ȃ�Ȃ�������

�n��̂悤�ɑS���ƍN�̌v�Z�ʂ�ł͂Ȃ�

�S�R�����͎v��B

�ƍN�̏ꍇ�A�̕ω��ɑ��đł����肪���ʂ��猩��Ə�肭���������Ă��܂��̂ŁA

�Ȃ��͖{��̗l�Ɍ����Ă��܂��Ƃ��낪����Ǝv��

�Ȃ��͖{��̗l�Ɍ����Ă��܂��Ƃ��낪����Ǝv��

�I���A���f�ԈႦ����j�ł̏�ʂ���B

�ƍN�͂悭�������A���z�����Ƃ����v����B

�ƍN�͂悭�������A���z�����Ƃ����v����B

�����ł͎R�������̏����̃q�b�g�ȗ�

�ƍN�̐l�C�������Ƃ̂���

�ƍN�̐l�C�������Ƃ̂���

�R�������ɂ͑������Ė�����ȉƍN��

�G�g�ɂ��Ă��ƍN�ɂ��Ă��A�l���R����J����Ŗʔ��������

�G�g�͂܂��ɐ���オ��̃X�g�[���[�A���x�o�ϐ������̓��{�Ől�C���������̂�������

�l�X�ȋ��ɑς��đς��đς��āA�Ō�̍Ō�ő�t�]����ƍN�̐l�����M��

�Ȃ낤�ȁ[�A����ɂ͍���Ȃ��̂��ȁ[

���̂Q�l�̃X�g�[���[��

�G�g�͂܂��ɐ���オ��̃X�g�[���[�A���x�o�ϐ������̓��{�Ől�C���������̂�������

�l�X�ȋ��ɑς��đς��đς��āA�Ō�̍Ō�ő�t�]����ƍN�̐l�����M��

�Ȃ낤�ȁ[�A����ɂ͍���Ȃ��̂��ȁ[

���̂Q�l�̃X�g�[���[��

�P���Șb�Ƃ��Đ��܂�ς���Ƃ��ĐM���G�g�ƍN�̒N�ɂȂ肽���H���Ď���̓��������ׂĂ��Ǝv����

�M���I�Ȃ��l�������Ƃ��Ă��{�\���̕ς����Ȃ����ł���

�{�\���͉���\�Ƃ�����S�����M�������

�N���i��ŏ��������L�����⌘���̔삦���K�ɂȂ肽���͂Ȃ�

�V���b�Ƃ��ăG�l���M�b�V���ȃC�P�����ɐ��܂�ă}�b�`���ȕ��������ƋY�ꂽ���ł���

�M���I�Ȃ��l�������Ƃ��Ă��{�\���̕ς����Ȃ����ł���

�{�\���͉���\�Ƃ�����S�����M�������

�N���i��ŏ��������L�����⌘���̔삦���K�ɂȂ肽���͂Ȃ�

�V���b�Ƃ��ăG�l���M�b�V���ȃC�P�����ɐ��܂�ă}�b�`���ȕ��������ƋY�ꂽ���ł���

�M�������ǁA���R���S�R�Ⴄ�B

�M���݂����ȏ�i�ɂ͐�Ɏd�������Ȃ��̂ŁA�G�g�͂Ȃ��B

�ƍN�݂����ȋt���Ɏ����t�����S������肽���B

�M���݂����ȏ�i�ɂ͐�Ɏd�������Ȃ��̂ŁA�G�g�͂Ȃ��B

�ƍN�݂����ȋt���Ɏ����t�����S������肽���B

>>43

�N�ɂ��Ȃ肽���ˁ[��

�M���̐l���Ȃ�ď�l���Ɣ�������܂łɎ��ʂ�

�N�ɂ��Ȃ肽���ˁ[��

�M���̐l���Ȃ�ď�l���Ɣ�������܂łɎ��ʂ�

�܂��A����3�l��������M���ł���B

���͂̐�����ł��Ȃ����ꂾ���B

����̘J���ҊK�w�̑����������̂́A���������R�ł͂Ȃ����ƁB

���Ȃ݂ɁA�o�c�ґw�ōł��l�C������̂́A���|�I�ɉƍN�Ȃ�ˁB

����͂������ԊǗ��E�ȉ��ł́A��藝���ł��Ȃ��炵���B

���͂̐�����ł��Ȃ����ꂾ���B

����̘J���ҊK�w�̑����������̂́A���������R�ł͂Ȃ����ƁB

���Ȃ݂ɁA�o�c�ґw�ōł��l�C������̂́A���|�I�ɉƍN�Ȃ�ˁB

����͂������ԊǗ��E�ȉ��ł́A��藝���ł��Ȃ��炵���B

�����͂̐�����ł��Ȃ�����

���S�����X�^�[�g���C�����_�̘b�ˁB

���S�����X�^�[�g���C�����_�̘b�ˁB

���a40�N�㐶�܂�̈��m�̂����������A�q���̍�����M�������|�I�ɐl�C���������ǂȂ��B�G�g�A�ƍN���l�C�������B

�����Ă���Έ̂������ˁB

�K���Ȃǂ͗��j�ɂ����Ăقډe���Ȃ����^�c�\�E�m�̕���ł����������̂Ől�C�������B�M���A���M�A���@�A�K���Ȃǂ̘e���L�������l�C����̂́A������̂����j�h���}����w����ˁH���j�Ȃ�Ă܂����������̂Ȃ��w��������邩��B�O�p���ȊO�m��Ȃ��Ȃ�Ă̂�����킯��B

���j�ɋ����̂Ȃ��w���܂߂����[�Ȃ獡���̂��O�p�����g�b�v3���Ǝv����B

���̔F���ł͏��a����ł�1�M�� 2�G�g 3�ƍN�Ƃ����C���[�W�B

������̂ɂ���ĈႤ�Ǝv���ȁB

�����Ă���Έ̂������ˁB

�K���Ȃǂ͗��j�ɂ����Ăقډe���Ȃ����^�c�\�E�m�̕���ł����������̂Ől�C�������B�M���A���M�A���@�A�K���Ȃǂ̘e���L�������l�C����̂́A������̂����j�h���}����w����ˁH���j�Ȃ�Ă܂����������̂Ȃ��w��������邩��B�O�p���ȊO�m��Ȃ��Ȃ�Ă̂�����킯��B

���j�ɋ����̂Ȃ��w���܂߂����[�Ȃ獡���̂��O�p�����g�b�v3���Ǝv����B

���̔F���ł͏��a����ł�1�M�� 2�G�g 3�ƍN�Ƃ����C���[�W�B

������̂ɂ���ĈႤ�Ǝv���ȁB

>>7

�G�g�̏o�����̎�H�H�\�[�X�͂Ȃ�ł��悤���H����Ȃ�ǂ�ł݂����ł��B

�̎�Ƃ�������ɂ͍Œ�ł��y���̃g�b�v���x���̂��Ƃ������Ă�̂ł��傤���B

�Ǖ��ɂ��Ă��������b�͈����܂���B

���m�͕ێ�I�Ȓn��ŁA�������犙�q����̎�Ɍ����R���̊J���̎傪�J�������n�悪�����ł��B�ʍ��������x���̉Ƃƍs���܂��B���������Ƃ͍��ł��n��̖��ƂƂ��Ďc���Ă���A�G�g�N���X�̉��҂Ȃ�ւ�������Č��p���܂��B

�G�g�̎���͂��܂�ɋ����܂����B

�֓����O��ɐ��@�������G����̐���オ��ł͂Ȃ��������Ƃ��ؖ�����A�������牯�����Ă���̂ł́H

�������x���ł��G�g�����˂̏o���������Ƃ������Ƃ͋L�q����Ă��邵�A�G�g���g�����������Ă��܂��B�t���C�X�̓��{�j�ɂ�����������Ă�B

�G�g�̐��܂ꂽ�����Ƃ������͐̂��炢����B���̑��A�Ŏ��������͋C���ň��ł����B

�����g�͏G�g����햯�ł������\�����n�悩�猩�Ă���ԍ����Ǝv���Ă܂��B

��햯�̐�����m�b���ő���ɔ������ꂽ����ł����B

�퍑������˖����ʂ��ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ������ゾ�����̂Ő���オ�ꂽ���ǁA�]�ˎ���Ȃ�A�Ƃǂ��납�A�܂ŕʂɂ��Ȃ��Ƃ����܂���B

�ߗׂ̍r�q�̑O�c�≜��������̒n��Ƃ͂܂������Ⴄ�Ǝv���܂��B

�G�g�̏o�����̎�H�H�\�[�X�͂Ȃ�ł��悤���H����Ȃ�ǂ�ł݂����ł��B

�̎�Ƃ�������ɂ͍Œ�ł��y���̃g�b�v���x���̂��Ƃ������Ă�̂ł��傤���B

�Ǖ��ɂ��Ă��������b�͈����܂���B

���m�͕ێ�I�Ȓn��ŁA�������犙�q����̎�Ɍ����R���̊J���̎傪�J�������n�悪�����ł��B�ʍ��������x���̉Ƃƍs���܂��B���������Ƃ͍��ł��n��̖��ƂƂ��Ďc���Ă���A�G�g�N���X�̉��҂Ȃ�ւ�������Č��p���܂��B

�G�g�̎���͂��܂�ɋ����܂����B

�֓����O��ɐ��@�������G����̐���オ��ł͂Ȃ��������Ƃ��ؖ�����A�������牯�����Ă���̂ł́H

�������x���ł��G�g�����˂̏o���������Ƃ������Ƃ͋L�q����Ă��邵�A�G�g���g�����������Ă��܂��B�t���C�X�̓��{�j�ɂ�����������Ă�B

�G�g�̐��܂ꂽ�����Ƃ������͐̂��炢����B���̑��A�Ŏ��������͋C���ň��ł����B

�����g�͏G�g����햯�ł������\�����n�悩�猩�Ă���ԍ����Ǝv���Ă܂��B

��햯�̐�����m�b���ő���ɔ������ꂽ����ł����B

�퍑������˖����ʂ��ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ������ゾ�����̂Ő���オ�ꂽ���ǁA�]�ˎ���Ȃ�A�Ƃǂ��납�A�܂ŕʂɂ��Ȃ��Ƃ����܂���B

�ߗׂ̍r�q�̑O�c�≜��������̒n��Ƃ͂܂������Ⴄ�Ǝv���܂��B

���G�g���g�����������Ă��܂��B

�j���o���Ăق����̂ł���

�������g�͏G�g����햯�ł������\�����n�悩�猩�Ă���ԍ����Ǝv���Ă܂��B

��햯���֎��̖������܂����H�s�\���Ǝv���܂���

���������x���ł��G�g�����˂̏o���������Ƃ������Ƃ͋L�q����Ă��邵

��b�W�ɉ߂��Ȃ����}�L��c�������j���Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���܂���

���ʍ��������x���̉Ƃƍs���܂�

����Ȃ�֎��̖����Ƃ��Ă���A

���͏�厞��̉����ɉł��ł���

�o�̒U�߂̖��̒U�߂͕��ʂɏ��ł���

�ȂǂƓ����x���ł��邱�Ƃ͎����ł���

�j���o���Ăق����̂ł���

�������g�͏G�g����햯�ł������\�����n�悩�猩�Ă���ԍ����Ǝv���Ă܂��B

��햯���֎��̖������܂����H�s�\���Ǝv���܂���

���������x���ł��G�g�����˂̏o���������Ƃ������Ƃ͋L�q����Ă��邵

��b�W�ɉ߂��Ȃ����}�L��c�������j���Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���܂���

���ʍ��������x���̉Ƃƍs���܂�

����Ȃ�֎��̖����Ƃ��Ă���A

���͏�厞��̉����ɉł��ł���

�o�̒U�߂̖��̒U�߂͕��ʂɏ��ł���

�ȂǂƓ����x���ł��邱�Ƃ͎����ł���

>>12

�����̐M���͍��͂ł͏���Ă��܂������A�����̉Ɨ��̎z�g�̉Ɨ��̐D�c��a��Ƃ̎O�ƘV�̉ƌn�ŁA��喼�ǂ��납�A�������l�S�̐D�c�Ƃ̎O��s�̉ƂȂ�ł��B���b�ǂ��납���X�b�̉ƌn�Ȃ�ł��B

�M���͓���Z�\�����퍷�ʖ���ی삵�A�[���������������قȐl�ł��B���F������͍��ł��L���ȋ��啔��������܂����A�N���͐M���ł��B�G�g�͂��̂悤�ȌR���J���̉ߒ��Œm�荇�����L�\�Ȕ�햯�ł������ƍl����̂��W�R�������ł��B

�����̐M���͍��͂ł͏���Ă��܂������A�����̉Ɨ��̎z�g�̉Ɨ��̐D�c��a��Ƃ̎O�ƘV�̉ƌn�ŁA��喼�ǂ��납�A�������l�S�̐D�c�Ƃ̎O��s�̉ƂȂ�ł��B���b�ǂ��납���X�b�̉ƌn�Ȃ�ł��B

�M���͓���Z�\�����퍷�ʖ���ی삵�A�[���������������قȐl�ł��B���F������͍��ł��L���ȋ��啔��������܂����A�N���͐M���ł��B�G�g�͂��̂悤�ȌR���J���̉ߒ��Œm�荇�����L�\�Ȕ�햯�ł������ƍl����̂��W�R�������ł��B

���G�g�̐��܂ꂽ�����Ƃ������͐̂��炢����B���̑��A�Ŏ��������͋C���ň��ł����B

����Ȃ畁�ʂɏ��o�����Ƃ��͒����o�g�ŏG�g�̏f�ꂪ�����ł����G�g�Ǝ����悤�Ȋ��ɂ�������炸

���ʂɐM�G�Ɛb�Ȃ�

����Ȃ畁�ʂɏ��o�����Ƃ��͒����o�g�ŏG�g�̏f�ꂪ�����ł����G�g�Ǝ����悤�Ȋ��ɂ�������炸

���ʂɐM�G�Ɛb�Ȃ�

>51

����낭�Ɏj����������

�D�c�e���Ƃ͐M�G���ォ������B��̎��͎҂ɂȂ��Ă���o�p���Ă�̂��낭�ɔ_������

���l���̌����Ȃ��̂ɏG�g�����͓�����ĕs�v�c�ł��傤��

����낭�Ɏj����������

�D�c�e���Ƃ͐M�G���ォ������B��̎��͎҂ɂȂ��Ă���o�p���Ă�̂��낭�ɔ_������

���l���̌����Ȃ��̂ɏG�g�����͓�����ĕs�v�c�ł��傤��

�|���킪���쎁�o�g�Ƃ�����������G�g���H�Ăɐ���ς���܂Ő��쎁�̉Ɩ���g���Ă邱�Ƃ�

�c�������ɂ����쎁�̉Ɩ䂪�g���Ă�������͂͂���܂���

�M�G���b���A�����肷��ƌn�̉�����햯�Ȃ̂ł��傤

�c�������ɂ����쎁�̉Ɩ䂪�g���Ă�������͂͂���܂���

�M�G���b���A�����肷��ƌn�̉�����햯�Ȃ̂ł��傤

>>50

�j���ł����B�t���C�X�̓��{�j�ɏ����Ă���܂���ˁB

��햯�Ƃ̒ʍ��͕��ʂ͂��肦�܂���B

�ł����A�헐�̎����͔�햯�ւ̍��ʂ͋ɒ[�Ɍ���A��햯�̎��͂ɂ���Ă͗̎僌�x���̗͂����҂�����A���͎�`�ɂ���Ă������������͂���荞�ގ҂����������Ƃ������ł��B

�ψ���␢����Ȃǂ͐M���ǂ��납���R�`������藧�ĂĂ܂����B

��������ɂ���햯�̔����q�����ɂ���̂����s��܂����B�����̌䑂�i�Ȃ������ȊO�͂��������o���������ł���ˁB

�G�g�̌p���ł���|����Ƃ���������햯�ł���T���Ǝv���܂��B����ɖ�E���D�c�Ɠ����O�ł��������Ƃ�����A��햯�ł������Ǝv���̂ł��B

�Ƃ���Ŋ֎������������A���Ҏ���̏G�g�Ɖ��ʊW�ɂ������̂ł����H����͂܂������m��܂���ł����B�������Ƃ���Ƌ����[���ł��B

�����A�֎���������̏o���͗D��Ă��܂����A���b��ⓩ�H�̂悤�Ȕ�햯�Ɣ��ɖ��ڂł��B

���̂�����͒ʏ�̏펯�Ƃ͕����čl����ׂ��ł��B

�G�g�̎���A�������낢�̂Ŏ���ɓ����ė~���������ł��B

�j���ł����B�t���C�X�̓��{�j�ɏ����Ă���܂���ˁB

��햯�Ƃ̒ʍ��͕��ʂ͂��肦�܂���B

�ł����A�헐�̎����͔�햯�ւ̍��ʂ͋ɒ[�Ɍ���A��햯�̎��͂ɂ���Ă͗̎僌�x���̗͂����҂�����A���͎�`�ɂ���Ă������������͂���荞�ގ҂����������Ƃ������ł��B

�ψ���␢����Ȃǂ͐M���ǂ��납���R�`������藧�ĂĂ܂����B

��������ɂ���햯�̔����q�����ɂ���̂����s��܂����B�����̌䑂�i�Ȃ������ȊO�͂��������o���������ł���ˁB

�G�g�̌p���ł���|����Ƃ���������햯�ł���T���Ǝv���܂��B����ɖ�E���D�c�Ɠ����O�ł��������Ƃ�����A��햯�ł������Ǝv���̂ł��B

�Ƃ���Ŋ֎������������A���Ҏ���̏G�g�Ɖ��ʊW�ɂ������̂ł����H����͂܂������m��܂���ł����B�������Ƃ���Ƌ����[���ł��B

�����A�֎���������̏o���͗D��Ă��܂����A���b��ⓩ�H�̂悤�Ȕ�햯�Ɣ��ɖ��ڂł��B

���̂�����͒ʏ�̏펯�Ƃ͕����čl����ׂ��ł��B

�G�g�̎���A�������낢�̂Ŏ���ɓ����ė~���������ł��B

���|����

�ʂɎv���܂���ˁA�P�Ȃ�V����̖��O�Ƃ���

���֎���������̏o���͗D��Ă��܂����A���b��ⓩ�H�̂悤�Ȕ�햯�Ɣ��ɖ��ڂł��B

�����̂�����͒ʏ�̏펯�Ƃ͕����čl����ׂ��ł��B

���₢��A��厞��̉����Ƃɖ����ł����Ă�̂ɁA�����čl����ׂ����Ă͖̂���������Ǝv���܂���

�ʂɎv���܂���ˁA�P�Ȃ�V����̖��O�Ƃ���

���֎���������̏o���͗D��Ă��܂����A���b��ⓩ�H�̂悤�Ȕ�햯�Ɣ��ɖ��ڂł��B

�����̂�����͒ʏ�̏펯�Ƃ͕����čl����ׂ��ł��B

���₢��A��厞��̉����Ƃɖ����ł����Ă�̂ɁA�����čl����ׂ����Ă͖̂���������Ǝv���܂���

>>55

�t���C�X�̓��{�j�͖��q�ł���o���W�͑��y�o�g���Ƃ��Ă���M�ߐ��ɂ�����̂ł́H

�Ƃɂ����A���˂̐g����햯�ł͂Ȃ��j���A���X�I�ɂ́u���Ƃł͂Ȃ��A�y���オ��ł���v�Ƃ݂Ȃ��Ă������Ǝv���܂���

�V���̖��Ƃɖ�����Ă�y���Ȃ�Ĕ��˂Ɍ�����ł��傤��

�t���C�X��������ւ�̎����m��킯�������킯�Ŕ��˂Ə������̂ł��傤��

�t���C�X�̓��{�j�͖��q�ł���o���W�͑��y�o�g���Ƃ��Ă���M�ߐ��ɂ�����̂ł́H

�Ƃɂ����A���˂̐g����햯�ł͂Ȃ��j���A���X�I�ɂ́u���Ƃł͂Ȃ��A�y���オ��ł���v�Ƃ݂Ȃ��Ă������Ǝv���܂���

�V���̖��Ƃɖ�����Ă�y���Ȃ�Ĕ��˂Ɍ�����ł��傤��

�t���C�X��������ւ�̎����m��킯�������킯�Ŕ��˂Ə������̂ł��傤��

>>53

�ԐM�̈Ӗ����悭�킩��Ȃ��̂ł����A���F�D�c�Ƃ����͎�`���������Ƃ͊m���ł��B�����ׂ̈ɁA���F�ɑ�����v���Ǝ҂����������̂ł����琦�����Ƃł��B

�Ɛb�ɂ��邭�炢���C�Ȑl�Ȃ̂ł��悤�B��ʓI�ȏ펯�ɏ]���Ȃ牺����͂��܂���̂ŁB

�ԐM�̈Ӗ����悭�킩��Ȃ��̂ł����A���F�D�c�Ƃ����͎�`���������Ƃ͊m���ł��B�����ׂ̈ɁA���F�ɑ�����v���Ǝ҂����������̂ł����琦�����Ƃł��B

�Ɛb�ɂ��邭�炢���C�Ȑl�Ȃ̂ł��悤�B��ʓI�ȏ펯�ɏ]���Ȃ牺����͂��܂���̂ŁB

�M�������͎�`�ł��������Ƃ͎����ł����Ă���Ȃ��Ɩ����Ǝv���܂����ǂˁA

���v�ԁc�M�G���ォ��̉ƘV�ꑰ

�ēc�c�M�G���ォ��̏d�b

�O�H�c�y��

���X�c���̑��q

�O�c�c���̑��q

�͐K�c���̑��q

�����̗̎�w������������Ă��葼���O�ȂقƂ�Ǘv�E�ɏA���ĂȂ��̂����Ԃł�

���v�ԁc�M�G���ォ��̉ƘV�ꑰ

�ēc�c�M�G���ォ��̏d�b

�O�H�c�y��

���X�c���̑��q

�O�c�c���̑��q

�͐K�c���̑��q

�����̗̎�w������������Ă��葼���O�ȂقƂ�Ǘv�E�ɏA���ĂȂ��̂����Ԃł�

>>56

�����Ƃ��Ăǂ̉����ł����H���O�����Ă��������B�O�O���Ă݂܂��B�����͊����̖����ő����̂ł��B�m��Ȃ��b�Ȃ̂ŋ����Ă��������B

�����O�ł���Γ��R�o���͔�햯�Ɗւ���Ă���ł��傤�B����Ƃ����̂͒E�˖������햯�����@�̏o�Ǝ҂Ƃ��Č�ڌ����邽�߂ɂ��閼�O�ł��̂ŁB

�����Ƃ��Ăǂ̉����ł����H���O�����Ă��������B�O�O���Ă݂܂��B�����͊����̖����ő����̂ł��B�m��Ȃ��b�Ȃ̂ŋ����Ă��������B

�����O�ł���Γ��R�o���͔�햯�Ɗւ���Ă���ł��傤�B����Ƃ����̂͒E�˖������햯�����@�̏o�Ǝ҂Ƃ��Č�ڌ����邽�߂ɂ��閼�O�ł��̂ŁB

���c���̑��q

���q�c���ꑰ�A����ɂ͏��̑��q�ǂ��납���q������߂闧�ꂾ����

�ї��c��ƈꑰ�̑��q

�r�c�c���̑��q

�M���Ɛb�c�ɂ͔����A���Z�̎�O��������������̓o�p�Ȃ�Ă낭�ɂ��ĂȂ��̂����Ԃ�

�ǂ��炩�Ƃ����Ƒ����O��v�E�ɏA���Ă���Ȃ�Ă��ƂقڂȂ��ł���

���Z�����ē��O�Ƃ̓`����傫���̂��낤��

���q�c���ꑰ�A����ɂ͏��̑��q�ǂ��납���q������߂闧�ꂾ����

�ї��c��ƈꑰ�̑��q

�r�c�c���̑��q

�M���Ɛb�c�ɂ͔����A���Z�̎�O��������������̓o�p�Ȃ�Ă낭�ɂ��ĂȂ��̂����Ԃ�

�ǂ��炩�Ƃ����Ƒ����O��v�E�ɏA���Ă���Ȃ�Ă��ƂقڂȂ��ł���

���Z�����ē��O�Ƃ̓`����傫���̂��낤��

������ɂ���

�������������o�g�̂̐D�c�Ɛb�̏��o���ɉł���

�o�����ʑw�ɉł��̂ł����A

���炩�ɔ��I���Ƃ���

�������������o�g�̂̐D�c�Ɛb�̏��o���ɉł���

�o�����ʑw�ɉł��̂ł����A

���炩�ɔ��I���Ƃ���

���͎�`�Ƃ����Ȃ畽���������m�̉Ƃɐ��܂�ĕ��m�̋�����Ă���l�Ԃ��g����

>>55

1RPn+isy�ł��BPC���玸�炵�܂��B

�m���Ɏ������{�̌������̖�E�\�ɁA���y ���q�Ƃ��������c���Ă��邱�Ƃ�������܂����B

���̂��Ƃɂ��Ă͎������ɋ����āA�������{�̐E���ׂ����Ƃ�����܂��B

���̑��y�Ƃ�����E�́A���������ʏ�C���[�W���鑫�y�ł͂Ȃ���ł��B

�����������̃C���[�W���鑫�y�ł���Ό������ɖ��O���c�邱�Ƃ��Ȃ��͂��ł��B

���Ƃ��ΘV���Ƃ������t�͖��{�ł��N�ł��g���܂����A���̍��͓V�n�ł��B���{�V���͑喼�ł����A�˂̘V���ɂ͕S�ɖ����Ȃ��҂����܂��B

����ɗ������鑫�y�ƁA���R�ɗ������鑫�y�Ƃ͐g�����܂������Ⴂ�܂��B

���R�̒��b�̒��ōŒ�Ƃ����قǂ̈Ӗ��ŁA�Œ�Ƃ͂����A�R���A�א�A�z�g�ȂǂƓ��������b�ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ����܂���B�����Ƃ����ڌ����̋@�����E�蓖�̍��͓V�n�قǂ���Ƃ������Ƃł͂���܂����B

�R���g�̎ᓪ�ƁA�R���g���c�̂̎ᓪ���炢�̍�������̂ł́H

���݂܂���B��Q��ɏo������̂ł܂���ɕԐM���܂��ˁ[�I

1RPn+isy�ł��BPC���玸�炵�܂��B

�m���Ɏ������{�̌������̖�E�\�ɁA���y ���q�Ƃ��������c���Ă��邱�Ƃ�������܂����B

���̂��Ƃɂ��Ă͎������ɋ����āA�������{�̐E���ׂ����Ƃ�����܂��B

���̑��y�Ƃ�����E�́A���������ʏ�C���[�W���鑫�y�ł͂Ȃ���ł��B

�����������̃C���[�W���鑫�y�ł���Ό������ɖ��O���c�邱�Ƃ��Ȃ��͂��ł��B

���Ƃ��ΘV���Ƃ������t�͖��{�ł��N�ł��g���܂����A���̍��͓V�n�ł��B���{�V���͑喼�ł����A�˂̘V���ɂ͕S�ɖ����Ȃ��҂����܂��B

����ɗ������鑫�y�ƁA���R�ɗ������鑫�y�Ƃ͐g�����܂������Ⴂ�܂��B

���R�̒��b�̒��ōŒ�Ƃ����قǂ̈Ӗ��ŁA�Œ�Ƃ͂����A�R���A�א�A�z�g�ȂǂƓ��������b�ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ����܂���B�����Ƃ����ڌ����̋@�����E�蓖�̍��͓V�n�قǂ���Ƃ������Ƃł͂���܂����B

�R���g�̎ᓪ�ƁA�R���g���c�̂̎ᓪ���炢�̍�������̂ł́H

���݂܂���B��Q��ɏo������̂ł܂���ɕԐM���܂��ˁ[�I

����X���Z�ɏZ�݁A���Ƃ���\���ڂ̏����Y���M�́A���B���R�ɏZ�݁A���Z�̉����ē��R��瓹�O�Ɏd���A������Ə̂��Ă��܂����B ����ɂ͌��R���a�����Ă����Ƃ̂��Ƃł��B

�ނ͑c���ł���

�ނ͑c���ł���

���ƃt���C�X����͔ڂ����ƕ��o�Ɩ��q����ɏ����Ă܂���

�낭�ɐM�ߐ�������

�낭�ɐM�ߐ�������

�����͉z�O���q���̉Ɛb���������A�����`���A�`���ɓ����O�Ƃ��Ďd���Ĕ\����ƍ���

�����Ƃ͌���Ȃ��̂ł�

�����Ƃ͌���Ȃ��̂ł�

https://blog.goo.ne.jp/shinshindoh/e/f1cfa90ac674ce96e45f7d4d7e8f4c3d

�������͓y�̎q���Ƃ̂���

�������͓y�̎q���Ƃ̂���

�P����Ƃ����둢��Ŗ��𐬂����͌��҂��d�p���������`�����A�P����̎���A��t���i���R�R���j�c���A

��̑I�����W�ɉ͌��҂��g���Ă����̂ŁA�Ђ���Ƃ���ƒ�̃R�[�f�B�l�C�g�S�̂��͌��҂ɂ܂������̂ł͂Ȃ����Ƃ̐����͂Ȃ肽���A

�j����m����؋��͂Ȃ��B�P���킪�����Ă������t���̒둢���ނɂ܂��������Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ����낤���A

�P����̎�����ꂽ��t���̒뉀�̍�҂͂킩��Ȃ��B�͌��҂���������Ƃ��m���Ȃ̂́A�ނ���֗��i�䏊�̓����j�̂ق����B

����́A1474�N�i�����U�j�����肩��A�w�������L�x�Ȃǂɂ��т��яo�Ă���i�w���s�̕����j�x��3��555�łȂǁj�B

�@�܂��A���������̂Ƃ���ŁA�͌��҂̒���ƂȂ��œo�ꂷ��̂��A�ψ���E������̔\�ł��邪�A������˖��|�̈��ƌ���X��������B

�������A�|�\�j�����Ƃ̎R�H�������ɂ��A�\�͌Ñ�ȗ��̉��y�̌n���������v���̌|�\�W�c�ɑ�������̂ł���A

��������ȍ~�����t�Ȃ��˖��W�c����������H���ɂ݂���j���|�Ƃ͕ʌn���̌|�\�ł���i�w���̍��x���}�ЁC1990�N 17�Ł`�A�w���s�̕����j�x��1��115�Ł`�j�B

�\�ƒ둢�����āA�����˖��̕����ւ̍v���ƂЂƂ�����ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�ނ̏ꍇ�͉��������Ă��A�u�����Ȃ̂ł���i�j���Ȃ��j�v��`���������邾���Ȃ̂ŏI���ɂ��Ă������ق���������ˁH

���Ȃ��Ƃ��D�c�M���͎��͎�`�I�o�p��S�����Ă��炸���Z�����̕���̎傾�����������Ă邾���̐l���������̂�

��̑I�����W�ɉ͌��҂��g���Ă����̂ŁA�Ђ���Ƃ���ƒ�̃R�[�f�B�l�C�g�S�̂��͌��҂ɂ܂������̂ł͂Ȃ����Ƃ̐����͂Ȃ肽���A

�j����m����؋��͂Ȃ��B�P���킪�����Ă������t���̒둢���ނɂ܂��������Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ����낤���A

�P����̎�����ꂽ��t���̒뉀�̍�҂͂킩��Ȃ��B�͌��҂���������Ƃ��m���Ȃ̂́A�ނ���֗��i�䏊�̓����j�̂ق����B

����́A1474�N�i�����U�j�����肩��A�w�������L�x�Ȃǂɂ��т��яo�Ă���i�w���s�̕����j�x��3��555�łȂǁj�B

�@�܂��A���������̂Ƃ���ŁA�͌��҂̒���ƂȂ��œo�ꂷ��̂��A�ψ���E������̔\�ł��邪�A������˖��|�̈��ƌ���X��������B

�������A�|�\�j�����Ƃ̎R�H�������ɂ��A�\�͌Ñ�ȗ��̉��y�̌n���������v���̌|�\�W�c�ɑ�������̂ł���A

��������ȍ~�����t�Ȃ��˖��W�c����������H���ɂ݂���j���|�Ƃ͕ʌn���̌|�\�ł���i�w���̍��x���}�ЁC1990�N 17�Ł`�A�w���s�̕����j�x��1��115�Ł`�j�B

�\�ƒ둢�����āA�����˖��̕����ւ̍v���ƂЂƂ�����ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�ނ̏ꍇ�͉��������Ă��A�u�����Ȃ̂ł���i�j���Ȃ��j�v��`���������邾���Ȃ̂ŏI���ɂ��Ă������ق���������ˁH

���Ȃ��Ƃ��D�c�M���͎��͎�`�I�o�p��S�����Ă��炸���Z�����̕���̎傾�����������Ă邾���̐l���������̂�

���O����

�E���̎d���̈Ӗ����悭�킩��܂���B

�j�����Ȃ��ƌ����Ȃ�A�G�g�̏o�����̎傾�����Ƃ����j�����ǂ����A�ƌ��������C�͂��邯�ǂˁB

���͂����܂Œf��ł͂Ȃ������Ō����Ă܂�����B�G�g����햯���ƌ��߂��Ă���킯�ł͂���܂���B��햯�ɃR�l�̂���햯��������܂���B

���Z�ɐM���̕���̎�Ȃ�Ăǂ��ɂ����ł����H�O�l�I�����[�ł���ˁH

����ǂ��납���͓��i�ł��傤�B

���q�A���A�G�g�ȂnjR�c�����x���ł�����̕������Ȃ���Ȃ��ł����B

���Ɖ����̃����N�̈Ӗ����킩��܂���B�Ȃ�ł�������B�����Ƃ̉Ɩ�H��Ȃ�ł����B

�����Ɣ��Z�̉������͊��q�R���̉����i���n��̏�傪�嗬���Ǝv���̂ł����B�������̊��q���m�W�c��c�Ƃ�����̂ł��B�y�Ƃ͒ʍ�������܂����ǂˁB

��厞��̉����Ƃ͒N�ł����H������m�肽���̂ł����B

�j�����Ȃ��ƌ����Ȃ�A�G�g�̏o�����̎傾�����Ƃ����j�����ǂ����A�ƌ��������C�͂��邯�ǂˁB

���͂����܂Œf��ł͂Ȃ������Ō����Ă܂�����B�G�g����햯���ƌ��߂��Ă���킯�ł͂���܂���B��햯�ɃR�l�̂���햯��������܂���B

���Z�ɐM���̕���̎�Ȃ�Ăǂ��ɂ����ł����H�O�l�I�����[�ł���ˁH

����ǂ��납���͓��i�ł��傤�B

���q�A���A�G�g�ȂnjR�c�����x���ł�����̕������Ȃ���Ȃ��ł����B

���Ɖ����̃����N�̈Ӗ����킩��܂���B�Ȃ�ł�������B�����Ƃ̉Ɩ�H��Ȃ�ł����B

�����Ɣ��Z�̉������͊��q�R���̉����i���n��̏�傪�嗬���Ǝv���̂ł����B�������̊��q���m�W�c��c�Ƃ�����̂ł��B�y�Ƃ͒ʍ�������܂����ǂˁB

��厞��̉����Ƃ͒N�ł����H������m�肽���̂ł����B

���������Ă�̂�

�O�c�A���X�A���v�ԁA�ēc�A�͐K�͂ǂ����Ă��R�c���Ȃ̂ł����A��������o�g�ł���

����ɒr�c�ƒO�H������Ɣ������オ�����Ȃ��Ă��܂��̂ł����A

���q�Ƒ�삾���������o���͕̂��ʂɝs�����Ǝv����̂ł���

���r�����l�Ԃł����Ȃ�A���v�ԐM���⌴�c�������̕���o�g�ɂȂ�܂��ˁ[

�O�c�A���X�A���v�ԁA�ēc�A�͐K�͂ǂ����Ă��R�c���Ȃ̂ł����A��������o�g�ł���

����ɒr�c�ƒO�H������Ɣ������オ�����Ȃ��Ă��܂��̂ł����A

���q�Ƒ�삾���������o���͕̂��ʂɝs�����Ǝv����̂ł���

���r�����l�Ԃł����Ȃ�A���v�ԐM���⌴�c�������̕���o�g�ɂȂ�܂��ˁ[

�O�c�A���X�A�͐K���R�c���H�H�H���H�H�H�H

����͐M���̔n�������ŌR�c���̊�R���x���ł��傤�E�E�E

�ꍑ�̗L���Ă�l�����R�c������Ȃ��̂��c

�͐K����͍Ō�ɍb��ʂɗ̗L���Ă���A�R�c���ƊŘĂ������̂ł́H

�͐K����͍Ō�ɍb��ʂɗ̗L���Ă���A�R�c���ƊŘĂ������̂ł́H

�M�����\�͎�`�I�ȓo�p���ĐM���v�����_�̉e���ł��傤��

�M���v�����_�Ȃ�ĂƂ����ɔے肳��Ă܂���

�M���̉Ɛb�c�ɏo�g���s���Ȑl�������邪����͎j�����c���ĂȂ������ŁA���l�o�g���Ƃ͂Ȃ�A

���Z�i�ē����O�̉��j�A�����̗̎������v�E�ɕt�������O���x�܂������l�������肵�Ă��M������

�\�͎�`�I�ȓo�p���Ă��Ȃ�Ďv���܂���B

�ǂ��炩�Ƃ����ƒn���I�A���̓I�A�������ǏO���I�ȉ������̑喼�ł��B

�M���v�����_�Ȃ�ĂƂ����ɔے肳��Ă܂���

�M���̉Ɛb�c�ɏo�g���s���Ȑl�������邪����͎j�����c���ĂȂ������ŁA���l�o�g���Ƃ͂Ȃ�A

���Z�i�ē����O�̉��j�A�����̗̎������v�E�ɕt�������O���x�܂������l�������肵�Ă��M������

�\�͎�`�I�ȓo�p���Ă��Ȃ�Ďv���܂���B

�ǂ��炩�Ƃ����ƒn���I�A���̓I�A�������ǏO���I�ȉ������̑喼�ł��B

�b��ʂɗ̗L���āE�E�E���ʂ���Ȃ��ł��傤�B

�Ꝅ���炯�œ����ƌ�����̂��B

�`�̏�Ő��������������̍ق��Ƃ����Ƃ��Ă�����������ł��傤�B

�b��ɎE����ɍs���������̂悤�Ȍ`�ł���E�E�E

�����ł��N�v�Ȃ�R���Ȃ���ۂ��ĉ�����ꂽ��ł����H

�R�c���ƌ����Ώ펯�I�ɂ́A�O�H�A�ēc�A���v�ԁA���q�A�H�ĂƑ��q�̐M���A�M�Y���x�����Ǝv���܂����B

�O�c�A���X�A�͐K�Ȃǂ͗^�͕����ŏ�i�������Ԃł��̂ŁB

�Ꝅ���炯�œ����ƌ�����̂��B

�`�̏�Ő��������������̍ق��Ƃ����Ƃ��Ă�����������ł��傤�B

�b��ɎE����ɍs���������̂悤�Ȍ`�ł���E�E�E

�����ł��N�v�Ȃ�R���Ȃ���ۂ��ĉ�����ꂽ��ł����H

�R�c���ƌ����Ώ펯�I�ɂ́A�O�H�A�ēc�A���v�ԁA���q�A�H�ĂƑ��q�̐M���A�M�Y���x�����Ǝv���܂����B

�O�c�A���X�A�͐K�Ȃǂ͗^�͕����ŏ�i�������Ԃł��̂ŁB

�M���v�����_������

����ȉe�������Ă܂�������

����ȉe�������Ă܂�������

���₢�₢�₢��̗L���Ă����A���̗�������������܂�����

�{�\���̕ό�ł����͐K����͍b��̗̓y�ɂ�������Ă܂���

�{�\���̕ό�ł����͐K����͍b��̗̓y�ɂ�������Ă܂���

���c�X���ɂ˂����A���Ă���Ȃ����Ȃ�

���₢�₢�△���Ȃ��ł��傤�B

�D�c�̑㊯�Ƃ��ďo�����āA�������ƂȂ����܂������Ă����ɎE���ꂿ�Ⴄ�킯�ŁB

�D�c�̑㊯�Ƃ��ďo�����āA�������ƂȂ����܂������Ă����ɎE���ꂿ�Ⴄ�킯�ŁB

���c�M���������e�q�̖\���̂����Ő�㍬�����Ă������ŁA�m�s�n�Ȃ������Ă������ł��傤��

�̓y����Ȃ��Ƃ����Ȃ�͐K�͍b��ɂ������܂������

�̓y����Ȃ��Ƃ����Ȃ�͐K�͍b��ɂ������܂������

���c�M���������e�q�̖\���̂������āB�\�_�ł��Ȃ��E�E�E

������₯��

�D�c�Ƃ���m�s���ꂽ���ǂ����Ƃ��̓��������܂������Ȃ��������Ę_�_����Ă���

�������ǂ�Ȃɂ��܂��Ȃ��낤���m�s���ꂽ���ē_���{�|���

�����Ă����Ƃ����Ȃ�R�c�����ǂ����̘b���A�Ȃ炻���ɘ_�i��Ȃ�

�D�c�Ƃ���m�s���ꂽ���ǂ����Ƃ��̓��������܂������Ȃ��������Ę_�_����Ă���

�������ǂ�Ȃɂ��܂��Ȃ��낤���m�s���ꂽ���ē_���{�|���

�����Ă����Ƃ����Ȃ�R�c�����ǂ����̘b���A�Ȃ炻���ɘ_�i��Ȃ�

�����ƍi��ƁA�M��������Ɛb������g�����ێ�^�c�������Ƃ������ƂȂ̂ł����ɂ��ڂ�܂��傤�B

�M�������s�ɓ����Ĉȍ~�A�s���������������q���G�E����叟�E����F�ՁE����[���E�������Ȃǂ̂������オ�ЂƂ�ł�����ł��傤���B

�n���I�A���̓I�A�O���I�ȉ������Ƃ����̂́A���X�A�͐K�A�O�c�ł��ˁB

�n���A���̓I�A�O���I�ȉ��Ƃ����͓̂��R�M�������܂��̂Őϋɍ̗p����ł��傤�B

�ł����A����ȊO�ɂ������̊O�l�Ɛb�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�n���A���̓I�A�O���I�ȉ��Ƃ����͓̂��R�M�������܂��̂Őϋɍ̗p����ł��傤�B

�ł����A����ȊO�ɂ������̊O�l�Ɛb�������邱�Ƃ��ł��܂��B

������Ȓ叟�͐M���̕��E�M�G�̑���D�c�ƂɎd���Ă����Ƃ݂��Ă��܂�

���̑ォ��Ȃ悤�ł���

��������

�����̏��ł���

�����z�邵�ď��܂ł��Ă�������̏��ł���

���̑ォ��Ȃ悤�ł���

��������

�����̏��ł���

�����z�邵�ď��܂ł��Ă�������̏��ł���

�������͉��̓I�Ȋ���������̂ł܂�����Ƃ��Ă�������������܂��A���̕����͒n���I�A���̓I�A�O���I�ȉ��̂�����ɂ������Ȃ��B����͔\�͎�`�ƌ�����̂ł́H

���̑ォ��d���Ă鑺�䂳���̓I����Ȃ��ƌ����̂́c

���q���͋`���̎��Ƃ̉ł̎��Ƃ����牏�̓I�ł́c

���q���͋`���̎��Ƃ̉ł̎��Ƃ����牏�̓I�ł́c

�����Ƃ����A�y���ɉe���͂������Ƃ����̂͂��̎��_�Ŕ\�͂�����܂�����ˁB

���R�A�ϋɓI�ɓo�p����͓̂����ł��B

���喼�ł����Ă����܂�e���͂����Ă��ɐ����ɂȂ����l���吨���邱�Ƃ͒m���Ă̒ʂ�ł��B

���R�A�ϋɓI�ɓo�p����͓̂����ł��B

���喼�ł����Ă����܂�e���͂����Ă��ɐ����ɂȂ����l���吨���邱�Ƃ͒m���Ă̒ʂ�ł��B

�n���ł͋`���̐ē����O����̉��Ŕ��Z������Ă��ł�낵��

�ꍑ�����Ƃ����邵

�ꍑ�����Ƃ����邵

����叟�̕������B�D�c�̉Ɛb�������̂ł����H����͒m��܂���ł����B

�ł���������M���ɑ���j��������Ƃ������́A�����������������ł��傤�H

���ɂƂ��ẮA�l�X�ȕ����������M���̕���ƌ����邩�ǂ������悭�킩��Ȃ��B

���Ȃ��̒�`�ɏ]���A�����炭���̐�c���M������Ƃ������ƂɂȂ邪�A���������F���͂܂���������܂���B

���̂Ƃ����̂Ƃ��̊W���ŕ��]�����藣�ꂽ�肷��̂������̏펯�ł��̂ŁB

�]�ˎ���̕���̂悤�ɂ͂����Ȃ��Ǝv���킯�ł��B

�ł���������M���ɑ���j��������Ƃ������́A�����������������ł��傤�H

���ɂƂ��ẮA�l�X�ȕ����������M���̕���ƌ����邩�ǂ������悭�킩��Ȃ��B

���Ȃ��̒�`�ɏ]���A�����炭���̐�c���M������Ƃ������ƂɂȂ邪�A���������F���͂܂���������܂���B

���̂Ƃ����̂Ƃ��̊W���ŕ��]�����藣�ꂽ�肷��̂������̏펯�ł��̂ŁB

�]�ˎ���̕���̂悤�ɂ͂����Ȃ��Ǝv���킯�ł��B

����Ȃ��Ƃ������͂��߂���M���͐����̋S������n�����炯�ł��ȁE�E�E

�ɐ��A�ߍ]�A���s�Ɏ��邠��Ƃ�����Ƃ��낪�n���ł��E�E�E

�ɐ��A�ߍ]�A���s�Ɏ��邠��Ƃ�����Ƃ��낪�n���ł��E�E�E

�D�c�M���`���̐ē����O�ɂ��ċ`���ɍU�߂��ė��U�����`���̉ł̎��Ƃ̐l���̓o�p�͉��̓I���ƌ�����Ǝv���܂����ǂ�

�M���͓V��17�N�i1548�j�M�c�̎x�z��M�G�ɈϔC����邪�A��18�N�̔M�c�ЂɊւ��镶���ɒ叟�̏������݂���

�n��ɉe���͂������Ă�҂����͎��͎҂ƌĂт܂��B

���͎҂�o�p����͕̂ʂɊv�����_�ł��Ȃ��A�M���Ɍ��炸���ʂɍs���Ă��邱�Ƃł���B

�y�������������A�w�����̂ł���ҁA�o�p����ł���B

�n���ƌ����̂ł���A�܂������e���͂������Ȃ��̍����̗c�F�B��o�p���ď��߂Ēn���ƌ�����ł��傤�B

�O�l�ł��낤�Ƒy���ɉe���������ł���Γ��R�o�p����̂́A�M���Ɍ��炸��ʓI�Ȃ����ł��傤�B

�����łȂ���ΔN�v��R�����ۂ��Ȃ��B

���͎҂�o�p����͕̂ʂɊv�����_�ł��Ȃ��A�M���Ɍ��炸���ʂɍs���Ă��邱�Ƃł���B

�y�������������A�w�����̂ł���ҁA�o�p����ł���B

�n���ƌ����̂ł���A�܂������e���͂������Ȃ��̍����̗c�F�B��o�p���ď��߂Ēn���ƌ�����ł��傤�B

�O�l�ł��낤�Ƒy���ɉe���������ł���Γ��R�o�p����̂́A�M���Ɍ��炸��ʓI�Ȃ����ł��傤�B

�����łȂ���ΔN�v��R�����ۂ��Ȃ��B

���M���͓V��17�N�i1548�j�M�c�̎x�z��M�G�ɈϔC����邪�A��18�N�̔M�c�ЂɊւ��镶���ɒ叟�̏������݂���

�叟���M���ɂƂ��ėc�����납��̉Ɛb�ł��������Ƃ͒m���Ă��܂��B�叟�̕��ɂ��Ă͂܂������m��܂���B�������Ă��������B

�叟���M���ɂƂ��ėc�����납��̉Ɛb�ł��������Ƃ͒m���Ă��܂��B�叟�̕��ɂ��Ă͂܂������m��܂���B�������Ă��������B

�ق�ƂɎ��͎�`�Ȃ獲�v�Ԃ���Ȃ��ē����{�莛�U�߂̑Ώۂɂ��ė~�����Ǝv�����ǂ�

�Ō�܂Ŕ��Z��������������

�Ō�܂Ŕ��Z��������������

���͎�`�ƐM�p��`���ɗp���Ă���ƌ���Ηǂ��ł��傤�B

�������ɕt�������̒������v�Ԃ͓�����͐M���ɑ���̂ł́H

���q��G�g�Ȃ͊��S�Ɏ��͎�`�ł��傤�B

�������ɕt�������̒������v�Ԃ͓�����͐M���ɑ���̂ł́H

���q��G�g�Ȃ͊��S�Ɏ��͎�`�ł��傤�B

�\�͎�`�Ƃ������Ȃ�k���R�c�͎ēc���X���v�ԑO�c����Ȃ��Đ_�ہA���A�Ŗ��Ƃ��ɂ��Ă݂��

����ɍ��v�Ԃ͌��X�A������͊i��̑̂ł��傤�H

���v�Ԃ��M������Ƃ��Ă��̒n��ɐi�o�����킯�ł�����ˁB

����ɃY�o�������ˊo���Ȃ�����͓��R���v�Ԃ̗^�͂ɂȂ�ׂ��l���ɂȂ�Ǝv���܂��B

���v�Ԃ��M������Ƃ��Ă��̒n��ɐi�o�����킯�ł�����ˁB

����ɃY�o�������ˊo���Ȃ�����͓��R���v�Ԃ̗^�͂ɂȂ�ׂ��l���ɂȂ�Ǝv���܂��B

����͂��̏��i�ɏ����Ĕ\�͂͂������Ƃ��ƂƖ{�莛�U�߂�C���ׂ����

���₢�₢�₢��A�Ȃ������Ȃ邗����

�_�ۂȂǂ������Ȃ�ēc�Ȃǂ̏�ɂ���Ƃ��ُ�ł���B���ꂱ���ُ�ł���E�E�E

�_�ۂȂǂ������Ȃ�ēc�Ȃǂ̏�ɂ���Ƃ��ُ�ł���B���ꂱ���ُ�ł���E�E�E

����Ȃ�{�莛�U�߂œ����߂�p���Ė{�莛�𑁊��ɗ��Ƃ���

���v�Ԃ��ܟB��𑗂��邱�Ƃ�����������

���v�Ԃ��ܟB��𑗂��邱�Ƃ�����������

���₢�⏼�i�Ƃ������܂ŐM�p������o�J�ł��傗

�{�莛�U�ߔC���Ƃ������ł��傗

�ւ��ɂ���Ȗ�ڔC�����痠��ł���E�E�E

�M�p�����Ƃ������Ƃ͂��������͂ł���B

�{�莛�U�ߔC���Ƃ������ł��傗

�ւ��ɂ���Ȗ�ڔC�����痠��ł���E�E�E

�M�p�����Ƃ������Ƃ͂��������͂ł���B

�����߂��{�莛���Ƃ��邩�ǂ����͕�����ǂ��A�M���������߂�M�p����Ύg��������������ˁB

�ȂM�����̂������ȋ^�S�������疳���ł���

�ȂM�����̂������ȋ^�S�������疳���ł���

���v�Ԃ��ŏ��̂����͊��Ă����낗

���������B������g���Ă���Ȃ��̂��Ȃ��B

���Ȃ��Ȃ�������N�r�Ȃ�Ȃ��̂��Ȃ�

���Ȃ��Ȃ�������N�r�Ȃ�Ȃ��̂��Ȃ�

�����߂Ȃ畷��������������100�{���Ă���

�Q�[���݂����ɉƘV�ɂ���ׂ�������

�����l����ƐΓc���Ă����[��

�Q�[���݂����ɉƘV�ɂ���ׂ�������

�����l����ƐΓc���Ă����[��

���v�Ԃ̂悤�ȕ���ƌ�����Ɛb���Ԃ����������Ⴄ�������ς���͎�`�̖ʂ�����Ǝv���̂�

���������Ӗ��ł͐Γc�̕����i���I����������

���͎�`�̒�`���B�������ĂȂ�

���j���Ă̂͒�`���ق�Ɠ������E�E�E

�ł��܂����͎�`���Ă���ɂ͗͂����邩�ǂ�������Ȃ��̂���

���҂ł��e���͂���l������A�q�҂����n�ʂ��Ȃ��ȂǁA�ǂ�����͂���Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂ł�

�ł��܂����͎�`���Ă���ɂ͗͂����邩�ǂ�������Ȃ��̂���

���҂ł��e���͂���l������A�q�҂����n�ʂ��Ȃ��ȂǁA�ǂ�����͂���Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂ł�

���͎�`��\�͓o�p�ƌ����̂͂Ƃ͂����������ƂȂ̂�

��ɏo���ƒn���̑�w�̏o�g�҂����Ȋ�Ɠ��̋����o����Ă��O���ɂƂ��Ă�

�n���A�w���Ɍ�����ł��傤��

��ɏo���ƒn���̑�w�̏o�g�҂����Ȋ�Ɠ��̋����o����Ă��O���ɂƂ��Ă�

�n���A�w���Ɍ�����ł��傤��

���͎�`���ǂ����́A�\�͂��Ȃ��z������ɂ��邩�ǂ�������B

���������̂���ɂ����ꍇ�A�Ȃ���ɂ���̂��Ƃ������ɂȂ�B

�N������Ȃ̂��A�w���Ȃ̂��A�R�l�Ȃ̂��B

���̉�Ђ́A���͎�`�ł͂Ȃ��ƌ�����B

���������̂���ɂ����ꍇ�A�Ȃ���ɂ���̂��Ƃ������ɂȂ�B

�N������Ȃ̂��A�w���Ȃ̂��A�R�l�Ȃ̂��B

���̉�Ђ́A���͎�`�ł͂Ȃ��ƌ�����B

����Ȃ�����w

���������Ӗ��ŁA�M���͊T�ˎ��͎�`�ƌ����Ă����̂ł́H

�R�c���N���X�Ŗ��\�͂��Ȃ��ł���B

���������Ӗ��ŁA�M���͊T�ˎ��͎�`�ƌ����Ă����̂ł́H

�R�c���N���X�Ŗ��\�͂��Ȃ��ł���B

�ܟB��ꂽ���v�Ԃ����Ǖ����ꂽ�т��M�����猩�Ė��\����Ȃ��̂�

������䖝����30�N�g���M��������Ă�������

������䖝����30�N�g���M��������Ă�������

��Ƃ���ŁA�w�M�����猩�āx�ł��ˁB

��ΓI�ɖ��\�Ȃ̂��A���ΓI�Ȃ̂��������ď��߂Đ������o�邩�ƁB

���҂͌�����قǖ��\�ł����ˁH

���D�G�Ȑl�ނ��m�ۏo����l�ɂȂ����̂ŕs�v�ɂȂ����l�ނ͐�A�Ƃ����̂͂悭����b�ł��ˁB

��ΓI�ɖ��\�Ȃ̂��A���ΓI�Ȃ̂��������ď��߂Đ������o�邩�ƁB

���҂͌�����قǖ��\�ł����ˁH

���D�G�Ȑl�ނ��m�ۏo����l�ɂȂ����̂ŕs�v�ɂȂ����l�ނ͐�A�Ƃ����̂͂悭����b�ł��ˁB

�M�����猩�Ė��\�Ȃ�D�c�ƓI�ɂ͖��\����Ȃ���

�ܟB��ɂ͎O�������̐킢���Ƃ����q��̒nj��̂��Ƃ܂ŏ�����Ă邩�炻����ӂŐ��

���c������d�p����悩������ˁH�������畐�������������ł��傤��

�ܟB��ɂ͎O�������̐킢���Ƃ����q��̒nj��̂��Ƃ܂ŏ�����Ă邩�炻����ӂŐ��

���c������d�p����悩������ˁH�������畐�������������ł��傤��

���ǂǂ̉Ƃł��n���ł��ꌌ�ł���\�͂ł����N���邢�͑��̉Ɛb�c���猩�ĉ�������̗L�p�������邩��d�b�ɂȂ���

���������Ӗ��ł͐퍑������đS���ǂ̉Ƃ����͎�`���Ă��ƂɂȂ邵���̋c�_���ʂ����Ȃ��H

�ǂ�ǂ�X���^�C���痣��Ă�����

���������Ӗ��ł͐퍑������đS���ǂ̉Ƃ����͎�`���Ă��ƂɂȂ邵���̋c�_���ʂ����Ȃ��H

�ǂ�ǂ�X���^�C���痣��Ă�����

�������������A���\�ȎЈ������͂�����Ƃ��Ĕ��F���Ă����͎�`�ɂȂ�܂���B

��ʓI�Ɏ��͎�`�Ƃ́A��O�҂����Ă����������Ɏ��͂��]�����ꂽ�l���̌n���w���܂��ˁB

��ʓI�Ɏ��͎�`�Ƃ́A��O�҂����Ă����������Ɏ��͂��]�����ꂽ�l���̌n���w���܂��ˁB

���v�ԗт͒P���ɔh�����ł����Ȃ肷��������l�����ꂽ��������ˁ[��

�����Ɖ䖝�����Ă����v�Ԃ���͖��\����Ȃ��Ƃ�

���v�Ԃ���͐D�c�ƂŌ��͎����߂��Ă���ȏ㌠�͂����Ǝ��ė]���Ă��܂�

�M�F��M���Ȃǂ̐D�c�Ɛe���O�Ɍ��͂��W�߂��������M������̎ז��ɂȂ��Ă��܂��̂�

����������t���ĒǕ������Ǝv���̂ł����A���Ԃł͂Ȃ��Ȃ��ȑ̐��������Ă����Ǝv���Ă�킯�ł�����

���v�Ԃ���͐D�c�ƂŌ��͎����߂��Ă���ȏ㌠�͂����Ǝ��ė]���Ă��܂�

�M�F��M���Ȃǂ̐D�c�Ɛe���O�Ɍ��͂��W�߂��������M������̎ז��ɂȂ��Ă��܂��̂�

����������t���ĒǕ������Ǝv���̂ł����A���Ԃł͂Ȃ��Ȃ��ȑ̐��������Ă����Ǝv���Ă�킯�ł�����

���c����̕����ǂ����Ă����v�Ԃ�������͂����������

�������猩�Ăł����B

�����Əd�p���Ă�Εʏ��ɕ߂܂炸�ɖ{�莛���k��������ł��Ă��͂�

���Ȃ��Ƃ����v�Ԑ�����O�c��肸�[���Ƃ��[���Ǝg�����͂���

�������猩�Ăł����B

�����Əd�p���Ă�Εʏ��ɕ߂܂炸�ɖ{�莛���k��������ł��Ă��͂�

���Ȃ��Ƃ����v�Ԑ�����O�c��肸�[���Ƃ��[���Ǝg�����͂���

�����������Ƃ͂킩��܂����A�Q�[���ł͂Ȃ��̂ŁA���������������I�ɍl�@���Ă݂Ă͂������H

���c�����g�����藧�Ă�ꊴ�����Ē����}�b�N�X���낤���A�S�d���o���o�����܂�܂���

���q�����ʓI�ɂ͗L�\��������Ȃ�

���q�����ʓI�ɂ͗L�\��������Ȃ�

>>122

���́u���\�ȁv�Ƃ��u��O�҂��猩�Ă��v�Ƃ��u���������Ɂv�Ƃ�

�S�Ă����ǎ�ς����猋�_���o�Ȃ���

���Ȃ��Ƃ����̃X���ʼn��X�c�_����b�肶��Ȃ�

���́u���\�ȁv�Ƃ��u��O�҂��猩�Ă��v�Ƃ��u���������Ɂv�Ƃ�

�S�Ă����ǎ�ς����猋�_���o�Ȃ���

���Ȃ��Ƃ����̃X���ʼn��X�c�_����b�肶��Ȃ�

�D�c�Ƃ̓x���`���[��Ƃ����璆�r�̗p���炯

�X���A����v�A����叟�݂����ȌÂ�����d���Ă���ʁX�ł������������Ă���

�т�ēc����x�M�����痣��ĐM���ɕt���Ă�����

���̐��͒n�Ղ��キ�āA��C�Ɋg�傷��Ƃǂ����Ă������Ȃ�

�Ƃ���������������Ȃ��Ȃ�

���ʓI�ɒ����͎�`�ɂȂ��������ŁA�M�������͎�`��ڎw���Ă����̂��͂킩���

�X���A����v�A����叟�݂����ȌÂ�����d���Ă���ʁX�ł������������Ă���

�т�ēc����x�M�����痣��ĐM���ɕt���Ă�����

���̐��͒n�Ղ��キ�āA��C�Ɋg�傷��Ƃǂ����Ă������Ȃ�

�Ƃ���������������Ȃ��Ȃ�

���ʓI�ɒ����͎�`�ɂȂ��������ŁA�M�������͎�`��ڎw���Ă����̂��͂킩���

���͎�`�ɋ߂����Ƃ��Ă��̂��G�g�����ǁA

�����F������ɁA���q�̑�ɂ͓���Ƃ̍���������Ƃ͂����̒n���팸���Ă邵

�l�����낤���O�H�ɂ��������Ă���B

���������������㐙�i�������̌�A��Âɓ����Ă邵�D�c�h����������Ă̂ɂ���������Ă��Ȃ��B

���̏G�g�̐l���͐M�����猩�Đi���I���Ƃ����Ă闝�R�̂ЂƂɂ��Ȃ肦��B

�悭���얋�{���^����鋞�s�i�֓��j��艓���͑�˂Ő���������A���͏��˂��Ă̂��G�g����n�܂������ƂŁA

�ܑ�V���x�ł���d���Ȃ��ɐݒ肵���ʂ�����B

�X���^�C�̒E����߂��B

�����F������ɁA���q�̑�ɂ͓���Ƃ̍���������Ƃ͂����̒n���팸���Ă邵

�l�����낤���O�H�ɂ��������Ă���B

���������������㐙�i�������̌�A��Âɓ����Ă邵�D�c�h����������Ă̂ɂ���������Ă��Ȃ��B

���̏G�g�̐l���͐M�����猩�Đi���I���Ƃ����Ă闝�R�̂ЂƂɂ��Ȃ肦��B

�悭���얋�{���^����鋞�s�i�֓��j��艓���͑�˂Ő���������A���͏��˂��Ă̂��G�g����n�܂������ƂŁA

�ܑ�V���x�ł���d���Ȃ��ɐݒ肵���ʂ�����B

�X���^�C�̒E����߂��B

>>130

�G�g�͐e���O�E���オ�ォ��������

��炴������Ȃ������낤

�ƍN�݂����ɐe�˕��オ�[�����Ă��炻������Ă�

�G�g�͐e���O�E���オ�ォ��������

��炴������Ȃ������낤

�ƍN�݂����ɐe�˕��オ�[�����Ă��炻������Ă�

�e�ˁA���オ�ǂ����炢���Ȃ�A���o�Ȃ�Ƃ����Ƃ��O�ւȂ�Ƃ����Ƃ��������ƈ������Ă��炢���Ǝv���܂����A

����Ȃ��Ƃ��ĂȂ������͎�`�I�������Ǝv���܂���

����Ȃ��Ƃ��ĂȂ������͎�`�I�������Ǝv���܂���

�G�g�͐e�˂��G�������Ŏv���莩���łԂ��Ă��A

��a�L�b�Ƃ���������ׂ��Ă�

�����ė��ƁA�ƍN���d�p���ď�����ꂽ�̂��u���܂�ɂ��v�V�I�ŗ��ڂɏo���v�̂�

�u���s�v�������̂��͖����ɂ킩��Ȃ�

�퍑����ł͓암�Ƃ�����ē��Ƃ�����A�e�q������ꑰ���m�̑����͂悭���������Ƃ���}�����悤�Ƃ��Ă���Ȃ����ȁH

��a�L�b�Ƃ���������ׂ��Ă�

�����ė��ƁA�ƍN���d�p���ď�����ꂽ�̂��u���܂�ɂ��v�V�I�ŗ��ڂɏo���v�̂�

�u���s�v�������̂��͖����ɂ킩��Ȃ�

�퍑����ł͓암�Ƃ�����ē��Ƃ�����A�e�q������ꑰ���m�̑����͂悭���������Ƃ���}�����悤�Ƃ��Ă���Ȃ����ȁH

�`�����E�i�����S�Q�N�P���P�����s�j�Ƃ����G���̕t�^�u�S���E�p�Y�ԕ��v�̃����L���O���m��

�@�P�@�L�b�G�g

�@�Q�@�`���M�X�n��

�@�R�@����ƍN

�@�S�@��������

�@�T�@�k�����@

�@�U�@�n�c��

�@�V�@�����E��

�@�W�@������

�@�X�@�ɒB���@

�P�O�@�D�c�M��

�P�P�@���`�o

�P�Q�@�ї����A

�P�R�@�t�r���C�n��

�P�S�@�㐙���M

�P�T�@���c�M��

�P�U�@���ג�

�P�V�@��������

�P�W�@��ؐ���

�P�X�@�k�𑁉_

�Q�O�@���c�����C

�i�ȉ��U�W�ʂ܂ő����j

�@�P�@�L�b�G�g

�@�Q�@�`���M�X�n��

�@�R�@����ƍN

�@�S�@��������

�@�T�@�k�����@

�@�U�@�n�c��

�@�V�@�����E��

�@�W�@������

�@�X�@�ɒB���@

�P�O�@�D�c�M��

�P�P�@���`�o

�P�Q�@�ї����A

�P�R�@�t�r���C�n��

�P�S�@�㐙���M

�P�T�@���c�M��

�P�U�@���ג�

�P�V�@��������

�P�W�@��ؐ���

�P�X�@�k�𑁉_

�Q�O�@���c�����C

�i�ȉ��U�W�ʂ܂ő����j

���m�Ƃ����ē��{�l����Ȃ̂���

�i������̃g�[�i�����g����

�i������̃g�[�i�����g����

�ǎ҃A���P�[�g�炵�����瑽���͂�

���ȏ��ŏo�Ă���̐l�Ƃ肠���������������炱��Ȋ��������

��O�͓�ؐ������l�C�������ƕ��������Ƃ����邪�A

18�ʂȂ�

18�ʂȂ�

����ɂ��A�Ȃ鐼���ǂ�̓�l�C

���������n�c��̕����l�C���ゾ�����̂�

��O���ƎR�����V������l�C�������Ƃ悭��������>>134�ɂ͓����ĂȂ��̂�

�ꉞ�Q�P�ʈȉ���

�Q�P�@���M

�Q�Q�@�㐙�i��

�Q�R�@������

�Q�S�@�������

�Q�T�@�O�c����

�Q�U�@�������

�Q�V�@���`��

�Q�W�@���c����

�Q�X�@���ؙZ�i�e�B���[���j

�R�O�@�����엲�i

�R�P�@������

�R�Q�@��������

�R�R�@�{������

�R�S�@��������

�R�T�@���H

�R�U�@�Γc�O��

�R�V�@�Џ��N

�R�W�@�R���f�s

�R�X�@�x��

�S�O�@�^�c�K��

�S�P�@�։H

�S�Q�@�V�c�`��

�S�R�@����

�S�S�@���X����

�S�T�@����

�S�U�@�g�c���A

�S�V�@������

�S�W�@�k���

�S�X�@�A����

�T�O�@��ɒ���

�T�P�@����

�T�Q�@�ؑ��d��

�T�R�@���v�ԏێR

�T�S�@���q���G

�T�T�@���Ëv��

�T�U�@�����W��

�T�V�@��������

�T�W�@��{���n

�T�X�@���q�G��

�U�O�@���R�d��

�U�P�@���V��

�U�Q�@�ؑ]�`��

�U�R�@�R�����V��

�U�S�@�ؐM

�U�T�@���䒉��

�U�U�@�g�쌳�t

�U�V�@�㓡�����q

�U�W�@�R�䐳��

�Q�P�@���M

�Q�Q�@�㐙�i��

�Q�R�@������

�Q�S�@�������

�Q�T�@�O�c����

�Q�U�@�������

�Q�V�@���`��

�Q�W�@���c����

�Q�X�@���ؙZ�i�e�B���[���j

�R�O�@�����엲�i

�R�P�@������

�R�Q�@��������

�R�R�@�{������

�R�S�@��������

�R�T�@���H

�R�U�@�Γc�O��

�R�V�@�Џ��N

�R�W�@�R���f�s

�R�X�@�x��

�S�O�@�^�c�K��

�S�P�@�։H

�S�Q�@�V�c�`��

�S�R�@����

�S�S�@���X����

�S�T�@����

�S�U�@�g�c���A

�S�V�@������

�S�W�@�k���

�S�X�@�A����

�T�O�@��ɒ���

�T�P�@����

�T�Q�@�ؑ��d��

�T�R�@���v�ԏێR

�T�S�@���q���G

�T�T�@���Ëv��

�T�U�@�����W��

�T�V�@��������

�T�W�@��{���n

�T�X�@���q�G��

�U�O�@���R�d��

�U�P�@���V��

�U�Q�@�ؑ]�`��

�U�R�@�R�����V��

�U�S�@�ؐM

�U�T�@���䒉��

�U�U�@�g�쌳�t

�U�V�@�㓡�����q

�U�W�@�R�䐳��

���������b����

�S�̓I�ɐl�I���a���ȁ[

�����Ö��Ƃ��Џ��N�Ƃ������Ɛ�����L���O�ɓ����

�����Ö��Ƃ��Џ��N�Ƃ������Ɛ�����L���O�ɓ����

���M�E�M���̐l�C�҃Z�b�g��茳�A����Ȃ̂������[��

���B���̉e����

���B���̉e����

�Ȃɂ��Ƀe�B���[�������[��

�P�V�@��������

�����c

�����c

>>147

���̑O�̐퍑�������I���ł�11�ʂ�������

���ՓI�Ȑl�C������̂ł�

���̑O�̐퍑�������I���ł�11�ʂ�������

���ՓI�Ȑl�C������̂ł�

�������{�̐l���͖{���ɐl�C�ˁ[��

�����Ȃ�č]�ˎ������O���������[���Ɛl�C�Ȃ��ł���

���肵���獂�t���̕��������Ƃ��Đl�C���������������

�Ȃ������b���ł͍��t�����g�Ǐ���̖�����炳��Ă���

�����Ȃ�č]�ˎ������O���������[���Ɛl�C�Ȃ��ł���

���肵���獂�t���̕��������Ƃ��Đl�C���������������

�Ȃ������b���ł͍��t�����g�Ǐ���̖�����炳��Ă���

�����ԕt���Ă����̂�����������

���������痿���≷���炢�낢�날���

�G�g�q�������Ɛ����E���c�����E�����Ö��E�O����

�O�����K������ʂȂ̂�����

���Ȃ甼���q�E�����q�����肻��������

������l�V���͍匴�ȊO�͂����

���������痿���≷���炢�낢�날���

�G�g�q�������Ɛ����E���c�����E�����Ö��E�O����

�O�����K������ʂȂ̂�����

���Ȃ甼���q�E�����q�����肻��������

������l�V���͍匴�ȊO�͂����

���������Ɗ։H�����āA���������ƒ����Ȃ��̂͋��R����Ȃ��낤�ȁB

>>152

����͒����ł͐l�C����炵������

���{���Ƒe�\�ȃL�����͐l�C�łȂ����

����͒����ł͐l�C����炵������

���{���Ƒe�\�ȃL�����͐l�C�łȂ����

���V�˂āA�D���ɕ���A�����ɓ�v�ŖS���̐l�������H

�k�v������l�C�������̂�

�k�v������l�C�������̂�

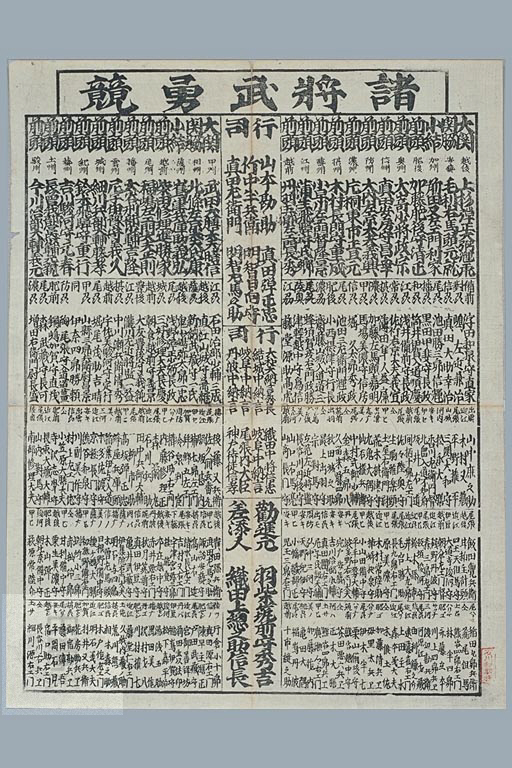

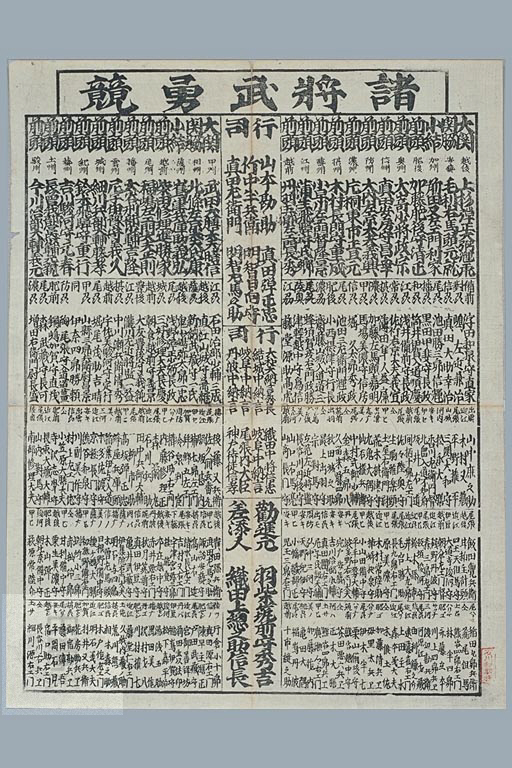

���̔ԕt�����Ă݂�����

�O�p���������Ƀ����L���O����Ă���̂͂قƂ�ǂȂ��đ�̘g�O�i�ʊi�j������

���₷���������

�������E��

�c���p�Y���ҋ�

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/heritagebig/422746/1/1

�O�p���������Ƀ����L���O����Ă���̂͂قƂ�ǂȂ��đ�̘g�O�i�ʊi�j������

���₷���������

�������E��

�c���p�Y���ҋ�

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/heritagebig/422746/1/1

>����29�N�ɏo�ł��ꂽ���z�[�ŎҔԕt�w���{�a�m�^�x�ɂ��A

>�����̑�x���ɂ͋��喼�Ƃ̓���̖��O�������������Ă��邪�A

>���̒��ł��ł��T���ł������̂́A�����B�ˎ�̖ї������ł������B

�炵��

>�����̑�x���ɂ͋��喼�Ƃ̓���̖��O�������������Ă��邪�A

>���̒��ł��ł��T���ł������̂́A�����B�ˎ�̖ї������ł������B

�炵��

�M���͐l�C���邯�ǎ��ۂ̎��͂��ƁA�ǂ����Ă��G�g�ɗ���Ă��܂�

���ۂ̎���(��)

�����

�G�g�̓g�b�v�Ƃ��ẴX�^�[�g���C�����ہX�M������̂��炢����

�n�͂Ō���z�����͂�����̂����m���������r�̂��悤���Ȃ�

�G�g�̓g�b�v�Ƃ��ẴX�^�[�g���C�����ہX�M������̂��炢����

�n�͂Ō���z�����͂�����̂����m���������r�̂��悤���Ȃ�

�G�g>�M��

�܂��G�g�̓X�P�[�����Ⴂ�����Ă�

�؍��ł̃����L���O�͂P�ʂ����w�b������

�܁[�[����

>>38

> �̕ω��ɑ��đł����肪���ʂ��猩��Ə�肭���������Ă��܂��̂ŁA

���w�̃s���`�̎����瓪���g���Đ����������̂�

�Ꝅ���������Ă���������O�������̃s���`��

�Ꝅ���������l�������ƍN�����ׂɖ��𗎂Ƃ����o�܂�����̂�

���܂ł̃s���`�����z���Ă����̂��^�Ƃ����͖{��ɂ����Ƃ��E�E�E

> �̕ω��ɑ��đł����肪���ʂ��猩��Ə�肭���������Ă��܂��̂ŁA

���w�̃s���`�̎����瓪���g���Đ����������̂�

�Ꝅ���������Ă���������O�������̃s���`��

�Ꝅ���������l�������ƍN�����ׂɖ��𗎂Ƃ����o�܂�����̂�

���܂ł̃s���`�����z���Ă����̂��^�Ƃ����͖{��ɂ����Ƃ��E�E�E

>>165

�܂����������ǁA�O�������̐킢�œ���Ƃ��ŖS�����ɍς̂͐M�����a���������炾���

�M���̉^���ƍN�̉^���͂킩��A�V�Ɉ�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ�

�܂����������ǁA�O�������̐킢�œ���Ƃ��ŖS�����ɍς̂͐M�����a���������炾���

�M���̉^���ƍN�̉^���͂킩��A�V�Ɉ�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ�

>>30

�@�����̌����Ă邩��

����ᎀ�˂ΓV��������Βn���Ƃ������Ă�M�҂Ȃ�ĒN���i�삵�Ȃ���

�V�傪���F���F�ɒ^���Ă�Ώ��X

�ǂ����ƌ����Ί��S�ɉ�ł����Ƃ���Ǝv���Ă�ˁH

�@�����̌����Ă邩��

����ᎀ�˂ΓV��������Βn���Ƃ������Ă�M�҂Ȃ�ĒN���i�삵�Ȃ���

�V�傪���F���F�ɒ^���Ă�Ώ��X

�ǂ����ƌ����Ί��S�ɉ�ł����Ƃ���Ǝv���Ă�ˁH

>>32

�ƍN���ĎR���̏����Ő����l�C�ɂȂ���������������

�����̊�Ƃ̎В����A�z�݂����ɉƍN�����グ��

��Ј��̈��Ǐ��݂����ȕ��͋C������

���ł����̏����ɏo�Ă��鎖����M���Ă邶������

�ƍN���ĎR���̏����Ő����l�C�ɂȂ���������������

�����̊�Ƃ̎В����A�z�݂����ɉƍN�����グ��

��Ј��̈��Ǐ��݂����ȕ��͋C������

���ł����̏����ɏo�Ă��鎖����M���Ă邶������

���ہA�ƍN�͓��{�j��̈̐l�Ōw�ɓ���قǃX�Q�[���ǂȁB

�ƍN�͉����牽�܂őS�ăp�N���A�Ƒn���F��

����ւ̔����������G��

�O�������Ȃ�Ė��炩�ɉ����Ԃ̃p�N��

�ł����̒����ăp�N����肪�����Ƃ������Ă������

����ւ̔����������G��

�O�������Ȃ�Ė��炩�ɉ����Ԃ̃p�N��

�ł����̒����ăp�N����肪�����Ƃ������Ă������

�ς���͂ς���ł��A�ǂ̃^�C�~���O�Ńp�N���l�^���g�����̌��f�͑厖����

�p�N���̈����o���ƓW�J���V�˓I�ȐM��

>>166

�����Ԃ����܂��ܕ��͂����U�����^�C�~���O�ō���{�w���蔖���\���J���Ȃ���A��������肭��������

�{�\�������܂��ܐM���ƐM���̎��͂��K���������̂ŁA���G���O���b�Ƃ���������̂��ő�̗v���Ƃ�������킯����

���܂��ܓV���n�k���N���ĂȂ���G�g���ƍN�łڂ����Ƃ��o���Ă������������

�Ȃ�[�����ǁA�O�p���B�̉^���������ɋ��R�̎��ԂɎx�z����Ă��ȁB

�v��ʂƂ���ŏ������E���A�F��ƂȂ�A���̋t������B

�ޓ����^���Ȃ��ˊo������l�ԒB�������̂͊ԈႢ�Ȃ����ǁA

���̔ޓ������̌��ʂ�S���������瓪�ɕ`���Ӑ}���Ď�J����Ƃ����킯����Ȃ��B

�����Ԃ����܂��ܕ��͂����U�����^�C�~���O�ō���{�w���蔖���\���J���Ȃ���A��������肭��������

�{�\�������܂��ܐM���ƐM���̎��͂��K���������̂ŁA���G���O���b�Ƃ���������̂��ő�̗v���Ƃ�������킯����

���܂��ܓV���n�k���N���ĂȂ���G�g���ƍN�łڂ����Ƃ��o���Ă������������

�Ȃ�[�����ǁA�O�p���B�̉^���������ɋ��R�̎��ԂɎx�z����Ă��ȁB

�v��ʂƂ���ŏ������E���A�F��ƂȂ�A���̋t������B

�ޓ����^���Ȃ��ˊo������l�ԒB�������̂͊ԈႢ�Ȃ����ǁA

���̔ޓ������̌��ʂ�S���������瓪�ɕ`���Ӑ}���Ď�J����Ƃ����킯����Ȃ��B

�ƍN�͂��̉e�����������Ă�������

���邭�炢�^���L��߂�

�����͉̂Ƒ��^�ʂ�

���邭�炢�^���L��߂�

�����͉̂Ƒ��^�ʂ�

�^�̗ǂ��ł�������M������

�E���܂��O�D���c������ŋE���̐���s����ƂȂ��Ă���

�E�֓�����������Ŕ��Z���U��(����)�ł���

�E�����`���������Ă��ď㗌�̑�`����

�E���̕��c�M���A�㐙���M�������^�C�~���O�Ŏ���ł���ė̓y�g�傪�ł���

�ƍN�͒������Ǝq��R���炢���^�Ō�͎��g�̍ˊo�ł̂��オ�����C���[�W

�E���܂��O�D���c������ŋE���̐���s����ƂȂ��Ă���

�E�֓�����������Ŕ��Z���U��(����)�ł���

�E�����`���������Ă��ď㗌�̑�`����

�E���̕��c�M���A�㐙���M�������^�C�~���O�Ŏ���ł���ė̓y�g�傪�ł���

�ƍN�͒������Ǝq��R���炢���^�Ō�͎��g�̍ˊo�ł̂��オ�����C���[�W

�������Ǝq��R�����N�I�^�N��������o�Y�w�����葤���ɂ�����Ƃ������n���ȓw�͂̌��ʂł����邩��c

���Ă������q��R�Ō�����50�O�ł��ꂾ���q�������M���̕�������

���Ă������q��R�Ō�����50�O�ł��ꂾ���q�������M���̕�������

�ӔN�͉ƍN���Ⴂ��

����Ă邩���

����Ă邩���

�����`���Ɋւ��Ă͎��ӑ喼�����Ă����ł���

���q�A�Z�p�A�V���A�ዷ���c�ɐ����������Ă邵

�`����M���̎��ɂ͓K��Ȃ���

���q�A�Z�p�A�V���A�ዷ���c�ɐ����������Ă邵

�`����M���̎��ɂ͓K��Ȃ���

�^�̗ǂ��������ԈႦ�Ă�l�������B

��N�W�ɓ��������͉̂^�������B

��N�W�ɓ������������A�^�p�ő��₵���炻��͎��͂ł��B

��N�W�ɓ��������͉̂^�������B

��N�W�ɓ������������A�^�p�ő��₵���炻��͎��͂ł��B

�܂艴�͉^���������Ă��Ƃ���

���т͎i�n��������������

�l�C�A�m���x�A�p�Y������Ă�̂͑����������

���͂�L�������ɓ��������c�I�Ȃ͉̂p�Y�������̂͂ǂ��̍��̘b�ł��ς���ł���

�i�n�Ƃ�鰂��N�[�f�^�[�ŏ������Ă邩�瓝�ꂵ�����т������Ă��L�b�ƂƓ����Ől�C���Ȃ�

�l�C�A�m���x�A�p�Y������Ă�̂͑����������

���͂�L�������ɓ��������c�I�Ȃ͉̂p�Y�������̂͂ǂ��̍��̘b�ł��ς���ł���

�i�n�Ƃ�鰂��N�[�f�^�[�ŏ������Ă邩�瓝�ꂵ�����т������Ă��L�b�ƂƓ����Ől�C���Ȃ�

�l�C�ł������瑾�}�l�͑����Ȃ��̂��Ǝv������

���I�^�ɂ͊m���ɐl�C���܂�Ȃ�

���I�^�ɂ͊m���ɐl�C���܂�Ȃ�

�t����

�G�g�ƉƍN�͗��I�^����͐l�C�����Lj�ʐl����͐l�C�Ȃ���

�G�g�͐̂͐l�C���������ǁA���͕s�l�C�ȉƍN���X�ɕs�l�C

�G�g�ƉƍN�͗��I�^����͐l�C�����Lj�ʐl����͐l�C�Ȃ���

�G�g�͐̂͐l�C���������ǁA���͕s�l�C�ȉƍN���X�ɕs�l�C

�ƍN�̗ǂ��́A�N���d�˂�Ƃ킩���B

�ƍN�͂����̐M���M�҂̗��V�҂��������`�����X������Ă�������ꑰ�̈��ׂ�����ēV���Ƃ����A�Ƃ������߂������`�������藧�����

�G�g�͉��̗i����ł���Ȃ�

���{�Ŏ錳��������Ďv��

�G�g�͉��̗i����ł���Ȃ�

���{�Ŏ錳��������Ďv��

�錳���͏��Ȃ��Ƃ��ꑰ�͎E���ĂȂ��B

�M���͐g���ɗD�������ǁA�G�g�ƍN�͐g���ւ̎d�ł����ЂŁ[����Ȃ�

�����Ƃ��Ă͏G�g�ƍN�̕����嗬�ȍl�����������̂�������ǁA

���̎��ゾ�ƏG�g�ƍN��������͎̂d���Ȃ�

�����Ƃ��Ă͏G�g�ƍN�̕����嗬�ȍl�����������̂�������ǁA

���̎��ゾ�ƏG�g�ƍN��������͎̂d���Ȃ�

�M���͐M���������Ȃ���������Ċ���������̂�

�ƍN�͐M�N��z�R�a��⍓�ɐ�̂Ă��������Ȃ������

���������݂����Ȑg���ւ̊Â���������v�f�͌���E�P�ɕK�{�������낤

�ƍN�͐M�N��z�R�a��⍓�ɐ�̂Ă��������Ȃ������

���������݂����Ȑg���ւ̊Â���������v�f�͌���E�P�ɕK�{�������낤

>>187

�錳���͐M���E�G�g�E�ƍN�𑫂��Ċ��炸�ɍX���ȋ^�S�������������������

�錳���͐M���E�G�g�E�ƍN�𑫂��Ċ��炸�ɍX���ȋ^�S�������������������

>>191

�����Ă���x�͋���

����z���g�d�v�����

���}�g1�ł�1�x�̎��s�ő����Y�������̂�

���}�g3�ł�3�x�ڂ̎��s�ŏ��Y�������

����E���s�ɑ��ĊÂ��Ȃ��Ă��

�����Ă���x�͋���

����z���g�d�v�����

���}�g1�ł�1�x�̎��s�ő����Y�������̂�

���}�g3�ł�3�x�ڂ̎��s�ŏ��Y�������

����E���s�ɑ��ĊÂ��Ȃ��Ă��

�i�n���͍c��ɂȂ�܂ł͗D�G����������

�c��ɂȂ�����v�������菗�F�ɒ^���ė��̌����ɐ���

�ŖS�𑁂߂����猙���Ă�ˁH

�ƍN�������ȂƂ��͎����Ő����ƒ��j�S�E���ƂĂ��l�̂����ɂ��Ă�Ƃ�������

�ƍN�D�������l�B�M���̂����Ƃ����C�ʼnR�����B�m�\���Ⴂ�������������

�܂��A���ꂾ�������ƒ��j�S�E�����̂��S�̏��Ƃ��Ďc���Ă�̂��������

�������痣�����Ƃ��B�o�J�B���O�̐e���������Ă邾���

�c��ɂȂ�����v�������菗�F�ɒ^���ė��̌����ɐ���

�ŖS�𑁂߂����猙���Ă�ˁH

�ƍN�������ȂƂ��͎����Ő����ƒ��j�S�E���ƂĂ��l�̂����ɂ��Ă�Ƃ�������

�ƍN�D�������l�B�M���̂����Ƃ����C�ʼnR�����B�m�\���Ⴂ�������������

�܂��A���ꂾ�������ƒ��j�S�E�����̂��S�̏��Ƃ��Ďc���Ă�̂��������

�������痣�����Ƃ��B�o�J�B���O�̐e���������Ă邾���

�G�g�����ꂷ��܂ł͗L�\�������������͘V�Q�������̂���������

>>194

�z�R�a���Ď��ۍ���Ǝ�ꂵ�����ɗ����������̕����L�͂���ˁH

�z�R�a���Ď��ۍ���Ǝ�ꂵ�����ɗ����������̕����L�͂���ˁH

����������ɓ�ւ��ĎS�E����

�ǂ��������c

�ǂ��������c

�ꎟ�����̉ƒ����L�Ō�O�l����Ȃ��ĐM�N��ꂳ�܂��ČĂ�Ă邩��A�ǂ����̃^�C�~���O�ŗ����������A�v�w�����₦�߂��ĉƐb���猩�Ď�����̗�����Ԃ����������낤��

�l�I�ɂ͌�҂��ȂƎv��

�l�I�ɂ͌�҂��ȂƎv��

�ƍN�̉Ɛb���ď�i���Ȃ߂�X��������

�����c�����E�Q����킯��

���`�Ɍ����O�͕��m�Ƃ������Ȃ���

�ʂ̔�̌����͖{���ɔ��[�Ȃ�

�����c�����E�Q����킯��

���`�Ɍ����O�͕��m�Ƃ������Ȃ���

�ʂ̔�̌����͖{���ɔ��[�Ȃ�

�ÎQ�̔����_�q�c���ȒP�ɃN�r�ɂ����̂��}�C�i�X�v�f����Ȃ��G�g��

�ӔN�����荹������Ă��邪�M�����ォ�疾�炩�ɂ���������

�ӔN�����荹������Ă��邪�M�����ォ�疾�炩�ɂ���������

�̂͗ǂ��M���͎c���ƌ����Ă������ǁA�G�g�̕����c�������

�M���͎������������Ǝv������ǂ�Ȃ��Ƃ����

��b�R�͏Ă��������邵�A����O�͍���ɂ���

�P�Ɉ��l�Ƃ������A��l�ɂ͂ł��Ȃ��̈�

����ɑ��ďG�g�̓��A���Ȏc������������

��b�R�͏Ă��������邵�A����O�͍���ɂ���

�P�Ɉ��l�Ƃ������A��l�ɂ͂ł��Ȃ��̈�

����ɑ��ďG�g�̓��A���Ȏc������������

�M���͂��ꂽ��{�Ԃ�

�G�g�͂���ĂȂ��Ă��R�V�T�U�S

�G�g�͂���ĂȂ��Ă��R�V�T�U�S

�m�u�͐퍑�����ɂ͒������D�����G�s�\�[�h�����\���邯�ǁA�q�f�L�`�ɂ͂������������̂�����Ȃ��̂�����

�G�g���p�̒߂�������t���������G�s�\�[�h�┢�����肸�ɓ{�����M����G�߂��G�s�\�[�h�Ƃ����ʂɂ���܂��B

���ꌾ������M���͌��c�ꑰ��Ǖ������肾�Ƃ��сA���v�Ԃ�Ǖ������肵�Ă܂������

�����͖\���f��������d��������

�����͖\���f��������d��������

>>202

���M���̏ꍇ�A���Ԃł����ו������Ă邯�ǐ_���|���ď��f�o���Ȃ�

���Ă̂����s

���M���̏ꍇ�A���Ԃł����ו������Ă邯�ǐ_���|���ď��f�o���Ȃ�

���Ă̂����s

>>207

�Z�p���{�莛�Ă��������Ă��肷�邵

��b�R�����x�ƂȂ��Ă���������Ă�Ǝv������

�M���̖��O���L���Ȃ������Ǝv��

�Z�p���{�莛�Ă��������Ă��肷�邵

��b�R�����x�ƂȂ��Ă���������Ă�Ǝv������

�M���̖��O���L���Ȃ������Ǝv��

>>206

���v�Ԃ͈̂����Ɍ����������Ă������Ǝg���Ă�������

���S���ɂ��Ă����Ǝv�������̂Ƃ��̍��v�Ԃ͂���Ȃ�ɗL�\��������

���̌�̖{�莛�U�߂ł̑Ӗ��͕ى��̗]�n�����łǂ��ɂ��Ȃ��

�^�͂��荓�g���Ď����͒���O���Ƃ��݂�������

����ł����X�g�`�����X�^�����̂�����G�g��肩�Ȃ�Â�

���v�Ԃ͈̂����Ɍ����������Ă������Ǝg���Ă�������

���S���ɂ��Ă����Ǝv�������̂Ƃ��̍��v�Ԃ͂���Ȃ�ɗL�\��������

���̌�̖{�莛�U�߂ł̑Ӗ��͕ى��̗]�n�����łǂ��ɂ��Ȃ��

�^�͂��荓�g���Ď����͒���O���Ƃ��݂�������

����ł����X�g�`�����X�^�����̂�����G�g��肩�Ȃ�Â�

�փP���̑O�ɂȂ�ŏd�b�̒������������ʂƂ킩���Ă킴�킴

�܂̑Ζʂ܂ł��ĕ����Ɏc���Ă����̂��H

���������Ȃ����R����������Ɗm�M���Ă��̂��H

����ɂ����̂ڂ�ƂȂ��͂�10�N���炸�̊ԂɊ֓��������ł����̂�

�Ƃ��䂾�炯�ŁA����h�N���Đ����ӔC�S���ʂ����ĂȂ�����ȁB

������ǎ҂ɂ����ی������̂ł́B

�ނ͓ǂ�łĂ����Ƃ��ʔ����Ȃ��̂�B

�܂̑Ζʂ܂ł��ĕ����Ɏc���Ă����̂��H

���������Ȃ����R����������Ɗm�M���Ă��̂��H

����ɂ����̂ڂ�ƂȂ��͂�10�N���炸�̊ԂɊ֓��������ł����̂�

�Ƃ��䂾�炯�ŁA����h�N���Đ����ӔC�S���ʂ����ĂȂ�����ȁB

������ǎ҂ɂ����ی������̂ł́B

�ނ͓ǂ�łĂ����Ƃ��ʔ����Ȃ��̂�B

��b�R�͘[��������ƏĂ��������@���Ă����������邯��

����O����̓K�`�ł���Ă�����Ȃ�

��������Ꝅ�ō~����������œS�C�ł��|���܂���̂̓}�W�ŔƂ������A

�����Ƃ��Đ������Ă���l�ɂ͂ł��Ȃ�

�╺��40���l�������߂ɂ������N���R�Ɠ������Ƃ���Ă�

���̒��ł�40���l�������߂͂�肷���ƌ����A

���]�R�g�܂�āA�`�̐N�U�̓X�g�b�v���Ă��܂��������

�����l����ƁA���ꂾ���̂��Ƃ���Ă����ĕ��ʂɓV�����ꂵ���M���͂����[��

����O����̓K�`�ł���Ă�����Ȃ�

��������Ꝅ�ō~����������œS�C�ł��|���܂���̂̓}�W�ŔƂ������A

�����Ƃ��Đ������Ă���l�ɂ͂ł��Ȃ�

�╺��40���l�������߂ɂ������N���R�Ɠ������Ƃ���Ă�

���̒��ł�40���l�������߂͂�肷���ƌ����A

���]�R�g�܂�āA�`�̐N�U�̓X�g�b�v���Ă��܂��������

�����l����ƁA���ꂾ���̂��Ƃ���Ă����ĕ��ʂɓV�����ꂵ���M���͂����[��

���v�ԐM���͐���M�����ׂꂽ�͍̂���������

>>211

��������w�Ԃ̂́A

�M���x���Đe����ʃR���R���͂������_�����Ă��Ƃ���

�~�����邪�R�������Ƃ����Ƃ�

��������w�Ԃ̂́A

�M���x���Đe����ʃR���R���͂������_�����Ă��Ƃ���

�~�����邪�R�������Ƃ����Ƃ�

���P�Ƃ�����u�@���Ƀn�}�����Ⴂ����v���ĂƂ��낶���

�����Ƃ������Ƃ���ʓI�ȉ��l�ςōs������������Ȃ���b�̂ł��Ȃ��z�ɓG�F�肳�ꂽ��

�����E���ȊO�ɐ킢�I��点��p�͖����Ȃ�

�����Ƃ������Ƃ���ʓI�ȉ��l�ςōs������������Ȃ���b�̂ł��Ȃ��z�ɓG�F�肳�ꂽ��

�����E���ȊO�ɐ킢�I��点��p�͖����Ȃ�

���v�Ԃ��{�莛�U�߂��̂�4�N�����ǁA�d���N���������i�U�߂���

�k���h�q�s���Ă���V�����Ő���Ă��薳�\�ƌ����̂͂Ђǂ��Ǝv���܂���

�P�ɔh�����ł����Ȃ������猾���������t�����̂ł��傤�A

����Ə����Ȃ������L�b�͖łт܂�����

�k���h�q�s���Ă���V�����Ő���Ă��薳�\�ƌ����̂͂Ђǂ��Ǝv���܂���

�P�ɔh�����ł����Ȃ������猾���������t�����̂ł��傤�A

����Ə����Ȃ������L�b�͖łт܂�����

>>214

�퍑����݂����ȃN�\�݂����Ȏ���ł͏@�����v��Ȃ��ƃL�c������c

�ʂɐM�������ď@���S���������Ă����킯����Ȃ����A

�����ɋt�炤��͋�����Ƃ����V���v���Ȏp��

�퍑����݂����ȃN�\�݂����Ȏ���ł͏@�����v��Ȃ��ƃL�c������c

�ʂɐM�������ď@���S���������Ă����킯����Ȃ����A

�����ɋt�炤��͋�����Ƃ����V���v���Ȏp��

>>213

��3���܂łɈ���O�ɎE���ꂽ�M���̐e�����ĐM�����炢�����

�~���������t�������āA���S���ďo�Ă�������O������ɂ��悤�Ƃ����Ƃ���A

�u�`�ꂽ����O�ɐM���̐e��������ʂɂ��ꂽ�킯������

���Ǝ����ł��傤

��3���܂łɈ���O�ɎE���ꂽ�M���̐e�����ĐM�����炢�����

�~���������t�������āA���S���ďo�Ă�������O������ɂ��悤�Ƃ����Ƃ���A

�u�`�ꂽ����O�ɐM���̐e��������ʂɂ��ꂽ�킯������

���Ǝ����ł��傤

>>217

���₢�⏇�����ł��ˋt

����O�A����B�������č~���̃t������I���@�Ǝv���������O�M���e���P���i�M�L�M���玀�S�j

���u�`�ꂽ�M���A�܂��ԂɎc���Ă��Ꝅ�O���ʃR���R��

���₢�⏇�����ł��ˋt

����O�A����B�������č~���̃t������I���@�Ǝv���������O�M���e���P���i�M�L�M���玀�S�j

���u�`�ꂽ�M���A�܂��ԂɎc���Ă��Ꝅ�O���ʃR���R��

�@���Ƃ��~�������U��Ȃ�Ď����OK����

���ȊO�ɂȂ���

���ȊO�ɂȂ���

�@�����ׂ͒��Ă��͕̂��c�M���̃C���[�W

�N�U�����X�Ŏ��Ђ̏Ă�������������Ă�

�N�U�����X�Ŏ��Ђ̏Ă�������������Ă�

�M���̏ꍇ�͕��Ǝ��Ж�킸���_��������ė����ēG�ΊW�ɂȂ�p�^�[��������

�M���͔�b�R�Ă������̂P�N�O�ɂ����J�Ȏ莆�����ĂP�N�ԑ҂��Ă�

�ނ���{�莛���Ȃ��������܂ňӌŒn�ɂȂ��ĐM���ɒ�R�����̂��������o����

�ɐ������Ƒ��͌o�ς̗v��������ދ�����ƌ����Ă���R����ł���

�����̍��͂Ƃ������㔼�͖��炩�ɐM���ɕ��]�����������ׂȂ̂ɐF��ȓz���A�z�݂����ɗ���܂��邩���

�܂��M���ɗ��肽���Ȃ鉽��������낤�ȂƂ͎v��

�܂��M���ɗ��肽���Ȃ鉽��������낤�ȂƂ͎v��

>>225,226

�ʂɐM�������i�����₷���킯����Ȃ��Ǝv��

�����̍����⎛�А��͎͂��������̌��v���ŗD��ɂ��Ă��邩��A

������ז������Ƃ͊�{�A�키���ƂɂȂ�

�㐙VS�k���̐킢�̎��Ȃ�āA

���������N�łǂꂾ���֓������͂���̂Ђ�N���N���������Ǝv���Ă����

�ǂ�����100��͗����Ă邼

�����������ゾ�ƍl���Ȃ���

�ʂɐM�������i�����₷���킯����Ȃ��Ǝv��

�����̍����⎛�А��͎͂��������̌��v���ŗD��ɂ��Ă��邩��A

������ז������Ƃ͊�{�A�키���ƂɂȂ�

�㐙VS�k���̐킢�̎��Ȃ�āA

���������N�łǂꂾ���֓������͂���̂Ђ�N���N���������Ǝv���Ă����

�ǂ�����100��͗����Ă邼

�����������ゾ�ƍl���Ȃ���

�{�莛�͐D�c���O�D���Ƃ�����������ˁH

�ΐD�c�ŎO�D�͍��P�p�b�Ƃ��Ȃ���������

�����Ƃ���Ǝv�����̂ł́H

��ʓI�ɂ͖{�莛����Ԃ�������������Ȃ�����

����̂ɋt�ɒ��X�a�r�o���Ȃ������Ƃ�

>>227

���@�䕔�Ƃ��{���ɂǂ�����C�������̂������v��

�l���S���Ȃ�āA�ǂ�Ȑ����ł������܂��ԈႢ�Ȃ��l������邾�낤��

�ΐD�c�ŎO�D�͍��P�p�b�Ƃ��Ȃ���������

�����Ƃ���Ǝv�����̂ł́H

��ʓI�ɂ͖{�莛����Ԃ�������������Ȃ�����

����̂ɋt�ɒ��X�a�r�o���Ȃ������Ƃ�

>>227

���@�䕔�Ƃ��{���ɂǂ�����C�������̂������v��

�l���S���Ȃ�āA�ǂ�Ȑ����ł������܂��ԈႢ�Ȃ��l������邾�낤��

>>228

���@�䕔�͌��G��ē����O�̃��o�C�s�����Ȃ���A

�ŏ��̖ʂ�l���S�������蓾����Ȃ����H

���@�䕔�͌��G��ē����O�̃��o�C�s�����Ȃ���A

�ŏ��̖ʂ�l���S�������蓾����Ȃ����H

�㐙���M�͗����Ă�C���[�W�������ljz��̍��l�Ȃ̂Ō����͉��ƂȂ��킩��

��F�Ƃ��{���Ƃ��A�i���̑ゾ�ƐV���c�Ƃ�

�M���̏ꍇ�͓��@���悭������Ȃ��������

�r�Ƃ����q�Ƃ��A������

��F�Ƃ��{���Ƃ��A�i���̑ゾ�ƐV���c�Ƃ�

�M���̏ꍇ�͓��@���悭������Ȃ��������

�r�Ƃ����q�Ƃ��A������

�M���̏ꍇ����͎d���Ȃ��ʂ������������m��Ȃ����O�l��D�����߂������炾�낤��

���v�ԂƎēc�ȊO�̕���̓p�b�Ƃ��Ȃ�������

���Ƃ͐M����G�g�݂����ȋ��|���������Ȃ������̂�����Ǝv��

�G�g�Ȃ�Ă�����ƃ~�X����������݂����ɑ����ق���

�r�r���܂����Ėd���Ȃ�ċN�����C���Ȃ��Ȃ�

���v�ԂƎēc�ȊO�̕���̓p�b�Ƃ��Ȃ�������

���Ƃ͐M����G�g�݂����ȋ��|���������Ȃ������̂�����Ǝv��

�G�g�Ȃ�Ă�����ƃ~�X����������݂����ɑ����ق���

�r�r���܂����Ėd���Ȃ�ċN�����C���Ȃ��Ȃ�

�X�Ƃ�����Ƃ��A�̂��炢��g�ł��O���痈���l�Ԃ������

�����A�ēc�Ƃ�1���Ē�ɕt�����悤�ȓz����

����Ƃ����Ă����̂��H

�����A�ēc�Ƃ�1���Ē�ɕt�����悤�ȓz����

����Ƃ����Ă����̂��H

���̎���̓Ɨ����͂̓I�Z���݂����ɃN���N��������ς��邩��M��������ꂷ�����Ƃ������

�����̒��q�ł���Ă���\�z�ȏ�ɐM���̐��͂��������ĖŖS����������Ƃ����P�[�X��������

������ʏ������Ƃ��r�ؑ��d�Ƃ��������������ȃA�z�Ɍ�����

�ؑ\�`���Ȃ͐▭�̓^�C�~���O�ŏ��Ԃ��Ă���

�����̒��q�ł���Ă���\�z�ȏ�ɐM���̐��͂��������ĖŖS����������Ƃ����P�[�X��������

������ʏ������Ƃ��r�ؑ��d�Ƃ��������������ȃA�z�Ɍ�����

�ؑ\�`���Ȃ͐▭�̓^�C�~���O�ŏ��Ԃ��Ă���

�ēc�͒�t���������̂��Q�Ԃ����`������ƂƂ��Ă͕���H�l�Ƃ��Ă͊O�l�H

�M���t���ƘV�������т��Q�Ԃ��ĕ��肪�����������獲�v�Ԃ̌��т͂ł��������C������

�M���t���ƘV�������т��Q�Ԃ��ĕ��肪�����������獲�v�Ԃ̌��т͂ł��������C������

���v�Ԏ��͐��d���������ĂȂ�������ǂ��Ȃ�������

���d�͍��v�ԑ�w�̂ق�������ݐ[�����ǐ����̑c���i�ʏ́E�v�Z�j�͕ʐl�Ȃ���

���̕ӎēc�ƍ������Ă悭�킩��Ȃ�

�ēc�Ƃ͋t�ɐM���t���������̂��M���ɖ����������т��������Ă���̂��������

���̕ӎēc�ƍ������Ă悭�킩��Ȃ�

�ēc�Ƃ͋t�ɐM���t���������̂��M���ɖ����������т��������Ă���̂��������

�M���͏㗌�������������͋`���̂��������ƌ����Ă���������

�r�߂��Ă���Ȃ����ȁH

�������킢���ĂȂ��Ǝv�����ї���㐙�������c���Ă�Ƃ������

�ї����㐙���{�\���̍��͂����o�債�Ă��낤����

�{���̈Ӗ��ł̊o�傪�o���ĂȂ��������l�O�͖ł�ł���

����ł���䂪���q�ɕt�����Ӗ��͕�����Ȃ�����

���̍��͋`���͒��q�h�Ƃ������M���h���낤��

�r�߂��Ă���Ȃ����ȁH

�������킢���ĂȂ��Ǝv�����ї���㐙�������c���Ă�Ƃ������

�ї����㐙���{�\���̍��͂����o�債�Ă��낤����

�{���̈Ӗ��ł̊o�傪�o���ĂȂ��������l�O�͖ł�ł���

����ł���䂪���q�ɕt�����Ӗ��͕�����Ȃ�����

���̍��͋`���͒��q�h�Ƃ������M���h���낤��

��䂪���q�ɂ����Ƃ�����蒩�q�═�c�����ɂ����C���[�W

���ɂ̌��������܂ŕ���������(�ŖS���Ăł���R����)�Ɗ������낤��

���ɂ̌��������܂ŕ���������(�ŖS���Ăł���R����)�Ɗ������낤��

��䒷�������������R�́A���q���G�ƂȂ��ʼni���ɕs���̂܂܂���

�����͘Z�p�������Ă邵�P�ɕs�`���Ȃ������������

�����͘Z�p�������Ă邵�P�ɕs�`���Ȃ������������

�G�g�A�ƍN�̃X���Ȃ̂ɐM���֘A�̘b���肾��

�܂��i�M���Ɣ�r���āj�l�C�Ȃ��������Ď�|�̃X�����낤��

�܂��ɒB���@��㐙���M�Ɣ�r���Ă��ǂ����ǁi���ɐ^�c�K���̓W���������Ⴂ�����Ĕ�r���Â炢�j

�܂��ɒB���@��㐙���M�Ɣ�r���Ă��ǂ����ǁi���ɐ^�c�K���̓W���������Ⴂ�����Ĕ�r���Â炢�j

�G�g�͔ӔN�̃C���[�W����������l�C�Ȃ��낤���ljƍN�͂��������m���x�̂��Ɍo����m���ĂȂ��C������

�ƍN...���삩��Ɨ����ēV���B�����l

���炢�̂������肵���C���[�W����ʓI�Ȉ��

�ƍN...���삩��Ɨ����ēV���B�����l

���炢�̂������肵���C���[�W����ʓI�Ȉ��

�O�͐����A��������A���]�N�U�A���c�����Ƃ̍U�h�A�V���p�߂̗��Ŗk���A�㐙����ɗ̓y�g��A�֓��ڕ���̓���

�������R�������ꗬ���Ǝv�����ljƍN���̎��_�ł����ꂽ��i�Ƃ��L���Ȃ���܂�v�����Ȃ�

�������R�������ꗬ���Ǝv�����ljƍN���̎��_�ł����ꂽ��i�Ƃ��L���Ȃ���܂�v�����Ȃ�

���삪�R�������ꗬ�H

������Ċ��S�ɂ��]�ˎj�ς���c�c

������Ċ��S�ɂ��]�ˎj�ς���c�c

��p�ł͂Ȃ��헪���x���̘b��

�O���̐��ʂ��唼���낤���ǖ{�\����̍����ōb��A�M�Z�ɗ̓y�g�債�Ă������͎̂����Ȃ̂�

�O���̐��ʂ��唼���낤���ǖ{�\����̍����ōb��A�M�Z�ɗ̓y�g�債�Ă������͎̂����Ȃ̂�

���G�͐M�����q���͂��ȋ����ŋ��s�ɑ؍݂���

�����͂��傤�lj��R�ŌR�����Ă����v�ȃ^�C�~���O

�V�̈ӎv�Ƃ��v�����̂����H

�R���{���������_�Ђł��݂����R���������H

�O�ɃI��������t�ɏ��w�ɍs���Ă��݂����S��A���ň�������

�R��A���ŋ������Ă��B�S��ڂ͋g���������ȁH�Ȃ���������

�ǂ��܂Ŗ{�����͕�����Ȃ����ǁA���v�Ԃ�тɑ���槌����o�������Ęb����������

�����āA���傤�Ǘǂ��^�C�~���O

�����͂��傤�lj��R�ŌR�����Ă����v�ȃ^�C�~���O

�V�̈ӎv�Ƃ��v�����̂����H

�R���{���������_�Ђł��݂����R���������H

�O�ɃI��������t�ɏ��w�ɍs���Ă��݂����S��A���ň�������

�R��A���ŋ������Ă��B�S��ڂ͋g���������ȁH�Ȃ���������

�ǂ��܂Ŗ{�����͕�����Ȃ����ǁA���v�Ԃ�тɑ���槌����o�������Ęb����������

�����āA���傤�Ǘǂ��^�C�~���O

�������Ȃ��I���Ďv�����ނƐl�Ԃُ͈�ȍs���ɏo�����

�܂��Ă▽��������ɖ�����ꂽ����̐l�Ԃ�

�M���͂ǂ��܂ł��l��M�p���������������

�܂��Ă▽��������ɖ�����ꂽ����̐l�Ԃ�

�M���͂ǂ��܂ł��l��M�p���������������

�헪�A�m�́A�l�������p�̂ǂ���Ƃ��Ă��ƍN�͏G�g���͂邩�ɏ�

�ƍN�ƏG�g�̂ǂ����̕����\�͍������Ȃ�Ă��̃X���I�ɂ͂ǂ��ł�������

�\�͂���Ȃ��Đl�C�����X�������A�������ǂ������s�l�C���đO��

�M���͍Ō�ɖ{�\���Ƃ�����|�J����炩���Ȃ�������\�͖ʂ̕]���͂����Əオ���Ă����낤���ǁA�l�C�ʂł͖{�\���ōŌ㌀�I�Ɏ��ʂ��Ƃł������ďオ���Ă���

�`�o�Ȃ�����

�\�͂����ł͐l�C�͌v��Ȃ����Ă�����

�\�͂���Ȃ��Đl�C�����X�������A�������ǂ������s�l�C���đO��

�M���͍Ō�ɖ{�\���Ƃ�����|�J����炩���Ȃ�������\�͖ʂ̕]���͂����Əオ���Ă����낤���ǁA�l�C�ʂł͖{�\���ōŌ㌀�I�Ɏ��ʂ��Ƃł������ďオ���Ă���

�`�o�Ȃ�����

�\�͂����ł͐l�C�͌v��Ȃ����Ă�����

�`�������I�ȍŊ������Ă��������

�G�g�͎S��w

�G�g�͎S��w

��̑O�͐M���͔\�͎�`�Ő�i�I�Ȃ�Č����Ă������Ǎŋ߂̕]������...�H

�d�p����͈̂���

�����̕������(�ēc�A���v�ԁA�сA��K�A�r�c�A�O�c�A���X�A�؉�...)

���Z�̍��O�͉Ɛb���������O�̂܂�荞��ł邵�A��a��z�O�ȂǗ̍������������ɂ��Ă͂قڊۓ������

���c��㐙�Ɣ�ׂĉ����傫���Ⴄ���Ƃ��������ł��Ȃ��Ȃ��Ă�

�G�g��ƍN�Ɣ�ׂ�ƐM���͑S�R�Â��̎����̕]���ɂȂ�Ǝv��

�d�p����͈̂���

�����̕������(�ēc�A���v�ԁA�сA��K�A�r�c�A�O�c�A���X�A�؉�...)

���Z�̍��O�͉Ɛb���������O�̂܂�荞��ł邵�A��a��z�O�ȂǗ̍������������ɂ��Ă͂قڊۓ������

���c��㐙�Ɣ�ׂĉ����傫���Ⴄ���Ƃ��������ł��Ȃ��Ȃ��Ă�

�G�g��ƍN�Ɣ�ׂ�ƐM���͑S�R�Â��̎����̕]���ɂȂ�Ǝv��

�؉�������H

���q�A���͖����H

���q�A���͖����H

�G�g�͐D�c�ƂɎd���Ă����g���Ȃ̂Ŕ����̓y���o�g�ł͂Ȃ����Ƃ������������

���q�͔Z�P�̐e��

���͏o�����s���Ƃ���Ă��邯�ǒr�c�P���̏]�Z��Ƃ�����������

������ɂ��Ă��������������Ă���㗌��܂łقƂ�ljƐb�c�̊�Ԃꂪ�ς���Ă��Ȃ���������A�ƂĂ��\�͎�`�œo�p���Ă������ƌ����Ȃ���

���q�͔Z�P�̐e��

���͏o�����s���Ƃ���Ă��邯�ǒr�c�P���̏]�Z��Ƃ�����������

������ɂ��Ă��������������Ă���㗌��܂łقƂ�ljƐb�c�̊�Ԃꂪ�ς���Ă��Ȃ���������A�ƂĂ��\�͎�`�œo�p���Ă������ƌ����Ȃ���

���q�ɂ��Ă͕��ʂɉ��҂ł����A�������e�̑ォ��d���Ă�Ǝv���܂���

1555�N�ɂ͎d���Ă��̂Ȃ�A1551�N�ɂ͂����Ǝv����킯��

1555�N�ɂ͎d���Ă��̂Ȃ�A1551�N�ɂ͂����Ǝv����킯��

�؉����͕�����Ă������ߌÉ����Ƃ̊W����肴������Ă��

�؉��̏]����͓ߌÉ������D�c���ł����̂ł͂Ȃ����ƁA���炩�ɒn������

���v�ɒ��l���Ă�������肾�Ƃ�

�D�c���Ƃ̊W�͔����������Ƃ������Ƃ���

�����������o�z�����Ƃ��ɁA�G�g���o�z���Ă��āA�������ƐD�c���Ƃ̊ԂɑΗ����������݂���

�M�����炵�Ă݂�Ε��̑ォ��d�����ꑰ�������̂ŐM�p�����̂ł��傤��

�G�g���炵�Ă݂�ǂ��炩�Ƃ����ƍ��݂��傫�������̂ł��傤

���ꂪ�{�\����̙ӒD�Ɍq�����

�؉��̏]����͓ߌÉ������D�c���ł����̂ł͂Ȃ����ƁA���炩�ɒn������

���v�ɒ��l���Ă�������肾�Ƃ�

�D�c���Ƃ̊W�͔����������Ƃ������Ƃ���

�����������o�z�����Ƃ��ɁA�G�g���o�z���Ă��āA�������ƐD�c���Ƃ̊ԂɑΗ����������݂���

�M�����炵�Ă݂�Ε��̑ォ��d�����ꑰ�������̂ŐM�p�����̂ł��傤��

�G�g���炵�Ă݂�ǂ��炩�Ƃ����ƍ��݂��傫�������̂ł��傤

���ꂪ�{�\����̙ӒD�Ɍq�����

�тƎēc���ĕ���ƌ����Ă����̂��H

������҂����A���ۂ��炭�͗��ѐH���Ă��炵����

�O�c��1��Ǖ�����Ă�o�߂�g

�l�I�ɂ́A�ߍ]�ɏ�������g�͐V�Q�Ҙg���Ǝv���Ă��

���G�A�G�g�A���ƁA���G�A�X���c

������҂����A���ۂ��炭�͗��ѐH���Ă��炵����

�O�c��1��Ǖ�����Ă�o�߂�g

�l�I�ɂ́A�ߍ]�ɏ�������g�͐V�Q�Ҙg���Ǝv���Ă��

���G�A�G�g�A���ƁA���G�A�X���c

�ēc�͐M�G����M���ɕt�����Ă��킯�ŗ���҂��Ă�����̂���

���q���G...�M���̉���

�؉��G�g...����Ƃ̋g�T�������ɓ���ۂɂ͊��ɒ������x�̐g���ł�����

(�G�g�A�G���A���Ő���ɔN�v�̒������w�����鏑�c���Ă�)

�ēc����...�M�G���ォ��d���Ă���̂ŕ���Ɛb�����тƕ���ŐD�c�Ƃ̉ƘV����

�O�H���G...�O�H�Ƃ͌��X�z�g���̉Ɛb�̉ƕ������ǒ��G��1550�N�ォ��M���̉Ɛb

�X��...���Z�̓y�Ɏd���Ă������nj�ɐM���Ɏd���Ĕ�������ɐs�́A���т��グ�Ă���

���G��������10�N�P�ʂŎd���Ă�����h���g�Ƃ����Ă悢����

�؉��G�g...����Ƃ̋g�T�������ɓ���ۂɂ͊��ɒ������x�̐g���ł�����

(�G�g�A�G���A���Ő���ɔN�v�̒������w�����鏑�c���Ă�)

�ēc����...�M�G���ォ��d���Ă���̂ŕ���Ɛb�����тƕ���ŐD�c�Ƃ̉ƘV����

�O�H���G...�O�H�Ƃ͌��X�z�g���̉Ɛb�̉ƕ������ǒ��G��1550�N�ォ��M���̉Ɛb

�X��...���Z�̓y�Ɏd���Ă������nj�ɐM���Ɏd���Ĕ�������ɐs�́A���т��グ�Ă���

���G��������10�N�P�ʂŎd���Ă�����h���g�Ƃ����Ă悢����

���ɋߍ]�ŏ鎝�����ƒ���d��(�����ԈȑO����̐M���Ɛb)�ƈ�����������

���͐��Ɛb�������̂Ŋ��S�ɐV�Q�g����

���͐��Ɛb�������̂Ŋ��S�ɐV�Q�g����

�O�H�͌������ĐM���Ɏd�����̂�����A�e���͐D�c�Ɏd���Ă��ƌ��Ă���

�����א쓛��Ȃ͊��S�ɊO�l����

�א�@�d�p����ĂȂ�

����@�d�p����ĂȂ�

�����@�d�p����ĂȂ�

����@�d�p����ĂȂ�

�����@�d�p����ĂȂ�

�G�g<<<�ƍNwww

�G�g���Ƃ����ƍN�����

���Ă錩���݂͂Ȃ�����www

�G�g���Ƃ����ƍN�����

���Ă錩���݂͂Ȃ�����www

����ƍN�ē�l���ĒN�����Ȃ肷�܂����́H

��b�R��� �V��@

�ݶ�ݼ ��y�^�@

�݂�Ȏ����炢�������������Ă���

�ݶ�ݼ ��y�^�@

�݂�Ȏ����炢�������������Ă���

�e���Ґ���������

>>263

�א�͏d�p��������Ȃ����Ȃ�

���ƕ�����ϗ킵�������Ȃ̂ŁA�M�������d�ɉB�ُꏊ�����\���グ������

�א�͏d�p��������Ȃ����Ȃ�

���ƕ�����ϗ킵�������Ȃ̂ŁA�M�������d�ɉB�ُꏊ�����\���グ������

�ƍN�͓�������a���������̂��Ă��肵�Ă����

�^��Ȃ��ǁA�c���̎q���ł��錹�������̌n���ƍc���̎q���ł͂Ȃ��������������Â�����ł��铡�����̌n�����āA��ׂ�Ȃ�ǂ���̕�����荂�M�Ȍn���Ȃ́H�N�������Ă��������B

�������k���Č����邭�炢������ǂ������Ȃ낤���ǁB

�^��Ȃ��ǁA�c���̎q���ł��錹�������̌n���ƍc���̎q���ł͂Ȃ��������������Â�����ł��铡�����̌n�����āA��ׂ�Ȃ�ǂ���̕�����荂�M�Ȍn���Ȃ́H�N�������Ă��������B

�������k���Č����邭�炢������ǂ������Ȃ낤���ǁB

���Ƃ̐��E�ł͓����������������������Ǖ��m�Ƃ��Ă͂�͂萴�a�������ʊi�ł���

�������̌��ɂ����ɋ߂��������Ƃ̓����̐������̊�ƌ����Ă������i�܂�������퍑����ɂ͎��͂̕����d������Č������������L������ǂ����x�����ǁj

���a�ȊO�̌����͒m���

�������̌��ɂ����ɋ߂��������Ƃ̓����̐������̊�ƌ����Ă������i�܂�������퍑����ɂ͎��͂̕����d������Č������������L������ǂ����x�����ǁj

���a�ȊO�̌����͒m���

���肪�Ƃ��A���Ƃ͓������D���Ȃ�

���Ƃ͗������A�Ȃ�قǁB

�������c���̌��������A�c���̌��������Ă�҂���Ԉ̂��A����Ȋ������Ǝv���ĂƂ��Ⴄ�̂���

���Ƃ͗������A�Ȃ�قǁB

�������c���̌��������A�c���̌��������Ă�҂���Ԉ̂��A����Ȋ������Ǝv���ĂƂ��Ⴄ�̂���

�א�͒�����������Ă����炢�����ƕ��Ƃ��Ă̍א�͏d������Ă��Ȃ��������

�ƍN�͉Ƒc�����킪�V�c���n���Ǔc�����̓���(�Ƃ�����)�̏o�Ə̂��Ă����̂ŁA���M���X�œ���ɕ����ƎO�͎�A�C��ɗv��

����(�Ƃ�����)���Ȃ�ĂȂ��擾��(������)���Ȃ炠�邯�ǂƕԂ���A��c�����\�t���������Ƃ����o

�Ɛb�ɐ��Ǔc�����̎O�͎�A�C�̑O�Ⴊ�Ȃ��ƒf��ꂽ�ƌ����āA�������n�̓���ƊԈႦ�Ă������Ƃɂ��ĎO�͎�A�C�B

�̂��ɁA�V�c�⏼�Ƃ̉ƌn�}�����������Đ��������Ƃ���

�ƍN�͖��ƍD���ł͂Ȃ��A���Əo�g�̂��肾����

����(�Ƃ�����)���Ȃ�ĂȂ��擾��(������)���Ȃ炠�邯�ǂƕԂ���A��c�����\�t���������Ƃ����o

�Ɛb�ɐ��Ǔc�����̎O�͎�A�C�̑O�Ⴊ�Ȃ��ƒf��ꂽ�ƌ����āA�������n�̓���ƊԈႦ�Ă������Ƃɂ��ĎO�͎�A�C�B

�̂��ɁA�V�c�⏼�Ƃ̉ƌn�}�����������Đ��������Ƃ���

�ƍN�͖��ƍD���ł͂Ȃ��A���Əo�g�̂��肾����

https://www.sankei.com/smp/life/news/150420/lif1504200014-s.html

�����̘b�łǂ����d�v���Ƃ����ƁA�ƍN�́u�V�c��傪�����ł���v�Ƃ̏����I�ȔF���������Ă��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�M���Ȃ�m�炸�A�����̐���オ��n�̐퍑�喼�͐��Ɩ����̊W�Ƃ��A���Ƃ̌����Ƃ����悭�������Ă��Ȃ������B����ŐD�c�M�������Ƃ�������A���ɓ��������̂����肵�Ă���̂�������܂���B

����}�W�Ȃ̂��ȁH

������Ȃ�ł��V�c���������Ă��Ƃ���m��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ƃ���H��

�����̘b�łǂ����d�v���Ƃ����ƁA�ƍN�́u�V�c��傪�����ł���v�Ƃ̏����I�ȔF���������Ă��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�M���Ȃ�m�炸�A�����̐���オ��n�̐퍑�喼�͐��Ɩ����̊W�Ƃ��A���Ƃ̌����Ƃ����悭�������Ă��Ȃ������B����ŐD�c�M�������Ƃ�������A���ɓ��������̂����肵�Ă���̂�������܂���B

����}�W�Ȃ̂��ȁH

������Ȃ�ł��V�c���������Ă��Ƃ���m��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ƃ���H��

����Ƃ̋������n���ɂ��Ă�̂�

������̓c�ɑ喼����Ȃ���

������̓c�ɑ喼����Ȃ���

���ƂƂ��Ă����m�Ƃ��Ă��_���Ƃ��Ă�������1�Ԃ��낤

���b�͏���������

���遨�h��

���b�͏���������

���遨�h��

���b�ɕ����������i��̐D�c�j�͂ǂ�����E�E�E

�D�c�͓�������������